Experimental study on base pressure distribution of accumulations of granular materials

-

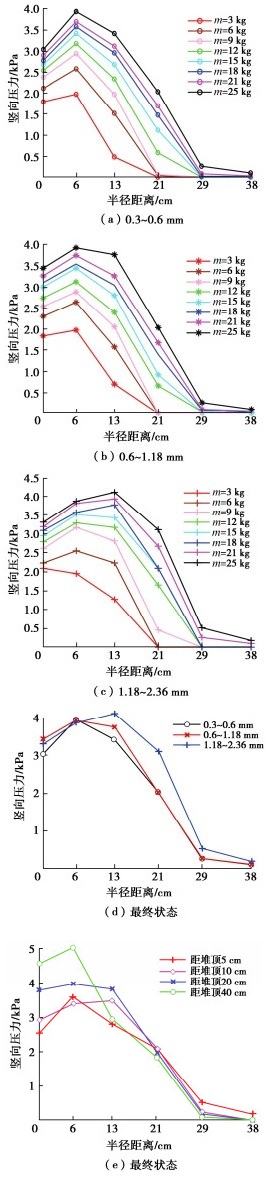

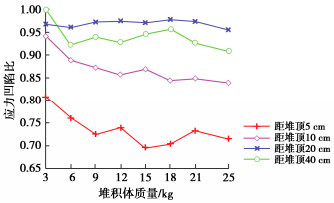

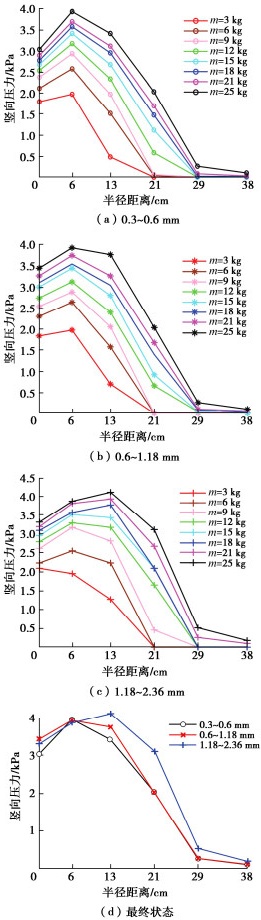

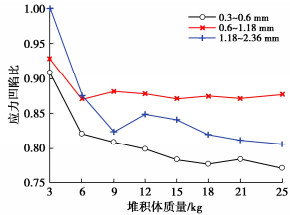

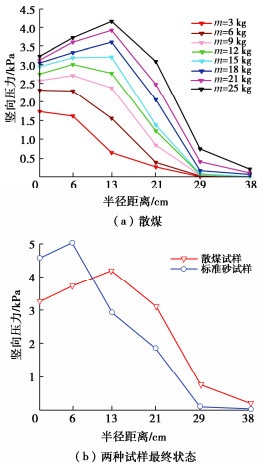

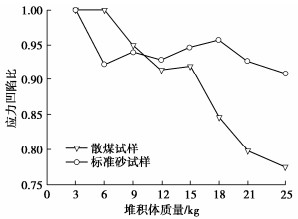

摘要: 针对颗粒材料堆积体的压力下降问题,研究了点沉积法下不同漏斗高度、颗粒粒径和颗粒形状对基底压力分布的影响。结果显示,基底压力下降现象与内部应力拱有关,且与漏斗高度、颗粒粒径和颗粒形状相关。随着堆积体质量的增加,应力拱稳定性增强,应力凹陷比趋于稳定。漏斗高度距堆顶距离越大,测得的基底压力越大,应力凹陷程度越小。堆积体应力凹陷比随颗粒粒径的增加,呈现先增加后减少的趋势,并在粒径0.6~1.18 mm的堆积体中出现了应力集中现象。随着堆积体质量的增加,标准砂试样的应力凹陷比先增加后减小,而散煤则是一致下降。Abstract: Addressing the issue of pressure reduction in accumulations of granular materials, the impact of varying funnel heights, particle sizes and particle shapes on the distribution of base pressure is investigated utilizing the point deposition method. The results show that the phenomenon of base pressure reduction is intricately linked to the formation of internal stress arches and influenced by the factors such as the height of the funnel, granulometry of the particles, and morphological characteristics of the granules. With the increase of the accumulations, there is an enhancement in the stability of the stress arches, leading to a convergence towards a steady state of the stress depression ratio. The base pressure measured increases with the increase of the vertical distance from the funnel to the apex of the accumulations, resulting in a decrease of the stress depression. The stress depression ratio within the accumulations exhibits a trend of the initial increase followed by a decrease as the particle size escalates, with a notable occurrence of stress concentration in the accumulations comprised of particles ranging from 0.6 to 1.18 mm in diameter. With the increase in the mass of the accumulations, the stress depression ratio for the standard sand samples initially increases and then decreases, whereas for the loose coal particles, a consistent decline is observed.

-

Keywords:

- accumulation /

- base pressure /

- point deposition method /

- stress depression ratio

-

0. 引言

电渗法因其能耗过大在工程应用推广上受到诸多限制。最新研究结果表明,降低电极与土壤界面的电阻,可以有效解决电渗法能耗过大的问题,并且显著提升电渗的效率[1]。

电化学领域中已经开发了多种成熟的技术来降低界面电阻。其中,磁电化学技术因其出色的性能引起广泛关注。当施加垂直于电场的磁场时,电解液中会产生对流,这一效应能够大幅提高传质在电极表面的交换速率,进而减小界面电阻[2]。这种磁场效应被称为“磁流体动力学效应”(MHD),主要由电磁场激发的洛伦兹力而产生[3]。Weier等[4]使用数字粒子图像测速仪(DPIV)直接观测了MHD对流引起的速度场。他们发现电解过程中的传质交换会受到磁场的显著影响。Olivas等[5]通过理论推导和数值模拟研究发现磁场的MHD效应可以有效提高电镀的效率。此外,Angulo等[6]对水电解的研究进行了全面概述,指出磁场可以降低活化、欧姆和浓度过电位。如今,磁电化学已在多个领域得到了很好的应用。

理论上来看,由于电场是电渗的固有特征,同样地引入垂直磁场也可以激发洛伦兹力,产生MHD效应,进而降低界面电阻,提高电渗效率。而且,永磁体成本低,操作便捷,只需置入土体中就能发挥作用。简言之,客观来讲,将磁场引入电渗系统中是极具可行的方法。因此,本文设计了一系列的试验,并基于界面电阻指标、排水指标、能耗指标客观评估了在电渗中引入磁场的潜力。

1. 试验材料和方法

1.1 试验土样

本研究中采用的土样取自中国浙江省杭州市西湖区某基坑工程,为典型的杭州地区黏性土,原状土的基本物理性质如表 1所示。

表 1 试验土样基本物理性质Table 1. Physical parameters of test soil含水率/% 土粒相对质量密度Gs 孔隙比e 电导率/(S·m-1) 液限wL 塑限wP 渗透系数k/(cm·s-1) 58.5 2.74 1.470 0.16 45 24 1.2×10-9 将原状土烘干磨细后,重制成含水率为85%左右的土样,然后装入试样模型盒中制成试验样品。

1.2 试验装置

图 1是自主研发的室内电渗试验装置的示意图。其中,模型盒的长、宽、高分别为20,10,10 cm。在模型盒两侧放置电极板,土工织物布置在电极后面,以防止土颗粒逸出。阴极槽的底部设置有排水孔。烧杯和天平放置在孔下方,用于收集和监测排出液。

南北磁极都分别由两块N52磁铁组成,表面磁场强度为0.22 T,单个磁铁的长、宽、高分别为5,5,3 cm。该场强能有效引起液相的对流运动[7]。

本研究中采用的电极和电势探针为常规电渗室内试验材料。电源电压为常规输出电压30 V[1, 8]。

1.3 试验方案

如表 2所示,为了探究磁场的最佳布置方案,本研究将磁极置于不同位置,进行系统性的试验研究。

表 2 试验方案表Table 2. Test schemes试验编号 电导率/(S·m-1) 含水率/% 磁极布置位置 磁场强度/T 通电时间/h A1 0.276 84.8 — 0.22 T 24 A2 85.1 阳极 A3 85.2 阴极 A4 84.7 土体 B1 0.211 85.1 — B2 84.5 阳极 C1 0.108 84.2 — C2 85.2 阳极 表 1中,A1、B1、C1是各组相应的对照组,没有布置磁场,因此可以作为基准参考线。其余各组都是试验组,磁场从通电开始就布置在特定位置一直到结束。在磁场方向上,如图 2所示,本研究采用了相关文献的布置方式[3]。这样的电磁场布置方式会产生向上的洛伦兹力,更有效地抑制界面电阻的上升。

A组的试验结果表明,磁场最佳布置位置在阳极。因为含盐量大小影响了电场在土体中的传递。基于此,本文探讨了含盐量因素对磁场作用效果的影响。室内试验中常用的土体电导率介于0.1至0.3 S/m[1, 8]。因此,本文采用NaCl溶液将土体电导率调至0.211 S/m(B)和0.108 S/m(C)进行试验。电导率由Rayleigh DJS-1C高精度仪器测定。

进一步地,本文通过高精度数字万用表的监测数据,并根据欧姆定律测算了阳极界面电阻。此外,排水指标是最为直接可靠的判断依据,本文设置的排水监测系统能每隔10 min记录累积排水量的变化。

2. 试验结果与分析

2.1 界面电阻

土体-电极界面的电阻可以在一定程度上反映电渗过程中的实时变化情况[1]。有必要对该指标进行分析,进而客观评估磁场作用对电渗的影响。

如图 3,A组阳极界面电阻的变化具有一定的规律性。在通电后的前12 h,各组的电阻变化并不明显。之后,各组界面电阻出现不同程度的增加。A1~A4的最终电阻分别为16.54,28.62,21.63,17.07 Ω。相比于对照组A1,阳极布置磁场的A2增长最为明显,其次是阴极布置磁场的A3,而土体处布置磁场的A4没有明显差异。结果说明在电极处布置磁场会对阳极界面电阻产生显著影响。

上述的观察结果可能会得出这样的结论:磁场会导致阳极界面电阻的快速增加。然而,电渗中的电化学参数变化必须考虑土体中的离子含量和水分含量这两个因素的影响[9]。阳离子是土体液相中主要的电荷载体,较高的阳离子浓度代表较好的电化学特性。此外,土体电阻的升高通常与其水分含量的减少有关,而土体电阻的变化又会影响电化学参数的变化。因为本研究中试验材料的初始含水率相似,可以用排水指标来反映土体中的含水率变化。且单位体积的排出液中的离子含量相近,所以排水指标也能反映土体中的离子含量变化。基于此,本文选用排水量作为水平轴,进而更客观地评估磁场对电渗的影响。

图 4显示了各试验组在相同排水过程中阳极界面电阻的变化。可以明显观察到各试验组电阻处于低值且稳定的持续过程并不相同。A1、A2、A3和A4组的电阻开始上升时所对应的排水量分别为130,185,150,130 mL。与对照组(A1)相比,阳极布置(A2)延迟了42.31%,阴极布置(A3)延迟了15.38%,而土体布置(A4)没有观察到显著差异。结果表明,磁场需要合理布置才能延缓界面电阻的上升,且布置在阳极的效果(A2)最为显著。

2.2 排水速率

磁场效应能有效减缓界面电阻的上升,会对电渗效率会产生积极的影响。如图 5所示,排水速率的变化趋势呈急剧增加、随后逐渐衰减到稳定。

图 5显示各试验组的峰值排水速率存在显著差异。A1~A4组的峰值排水量分别为19.75,23.93,20.13,19.45 mL/h。阳极布置磁场(A2)峰值速率比对照组(A1)增加了20.91%,而其他试验组(A3、A4)没有观察到明显的差异。

在达到峰值后,A1~A4的平均排水速率分别为9.50,13.31,11.03,9.80 mL/h。阳极布置(A2)平均排水速率相较于对照组(A1)增加了40.08%,阴极布置(A3)平均排水速率增加了16.12%,而土体布置(A4)没有出现显著增长。上述结果说明磁场的引入能够显著提高排水速率。

2.3 累计排水量

如图 6,A1~A4的累计排水量分别为186.11,243.46,210.29,183.73 mL。相对于对照组A1,阳极布置磁场(A2)和阴极布置磁场(A3)能提高排水量分别为30.82%和12.99%,而土体布置磁场(A4)没有出现排水量增大的现象。结果说明电极处布置磁场能提高排水上限,特别是布置在阳极处。

进一步的,电极处布置磁场能够大幅缩减电渗的处理时间。布置在阳极处的效果最佳,A2在通电后的11 h内就能达到对照组A1的最终排水量,布置在阴极的A3在18 h内达到。

上述结果证明了在电渗系统中引入阳极磁场极具潜力。本文对不同含盐量的试验土样进行进一步研究,以综合评估这一方法。

如图 7所示,阳极磁场布置的增效作用使得试验组的排水上限都得到了显著提高。与相应的对照组(B1、C1)相比,试验组(B2、C2)的最终排水量分别增加了22.29%和31.87%。

此外,达到对照组(B1、C1)的最终排水量,试验组(B2、C2)分别仅需约12,15 h。与相应的对照组相比,试验组的持续时间分别节省了约50.00%和37.50%。这说明对于不同含盐量土体,磁场都能够较好地提高电渗效率,节约时间成本。

2.4 能耗分析

高能耗仍然是电渗法在实际工程中应用的一个重大障碍。因此,有必要分析引入磁场后的能耗情况。

为了表达更为客观,这里对排水过程进行了标准化,主要反映在参数“t1”和“t2”上,如下式:

E1=∫UI(t1)dt1。 (1) 式中:E1为等效能耗(W·h);U为电源输出电压,取30 V;I(t1)为电流(A);t1为试验组排水量达到与对应对照组所需的时间,对照组(A1、B1、C1)的时间为0~24 h,试验组A2、A3、A4、B2、C2的时间分别为0~11 h、0~18 h、0~24 h、0~12 h和0~15 h,如图 6,7所示。

此外,为了清楚地证明能耗的降低,使用以下公式计算试验组的过剩能耗:

E2=∫UI(t2)dt2。 (2) 式中:E2为过剩能量消耗(W·h);I(t2)为电流(A);t2为从等效时间到试验结束的持续时间,试验组A2、A3、A4、B2、C2的时间分别为11~24 h、18~24 h、24~24 h、12~24 h和15~24 h,如图 6,7所示。

本文依据式(3)计算了平均能耗系数α,该系数可以衡量单位排水体积所需的能耗大小[10]。式(3)中,因对照组没有过剩能量消耗,因此表示对应的E2值为零。

α=E1+E2Vd=∫UI(t1)dt1+∫UI(t2)dt2Vd, (3) 在A组中,在电极(A2,A3)处布置磁场不仅显著降低了总能耗,而且提高了能量利用率。与对照组A1相比,阳极布置磁场的A2使所需的能耗减少了27.68%,阴极布置磁场的A3减少了10.34%。在能量利用方面,A1~A4的能耗系数分别为1.81,1.30,1.57,1.83 W·h·mL-1。其中,A2的系数最低,其次是A3,而土体处布置磁场的A4没有显著差异。说明阳极布置磁场能显著提高能量利用率,减小排出单位体积水所需要的能量。

在其他组(B、C)中,阳极布置磁场的方法同样显著改善了能耗情况。相比于相应的对照组,B2组减少了22.81%,C2组减少了14.51%。此外,各个试验组的能量消耗系数也出现大幅下降。上述结果证明该方法能有效解决电渗的能耗问题。

3. 结论

本文主要探讨了在传统电渗框架内引入磁场的可能性。通过室内试验和各类指标的分析,得出以下3点结论。

(1)经过对阳极界面电阻的全面分析,在电极处引入磁场能显著缓解阳极界面电阻和阴极界面电阻的上升,且在阳极处布置磁场能达到最佳效果。

(2)排水参数表明,在电极处放置磁场能显著提高排水效率,且置于阳极处的效果最佳。多组试验表明阳极磁场能显著提高排水上限,大幅缩短土体固结时间。

(3)全面分析了引入磁场后的能耗情况,包括能量利用系数、等效能量消耗、过剩能耗。数据表明引入磁场能有效解决电渗高能耗的问题,显著提高能耗利用率,降低排水所需能耗。

磁场在电渗过程中的作用机制尚需深入研究。进一步的研究将关注磁场对界面电化学反应,并探讨电化学反应与土体中离子迁移之间的关系。

-

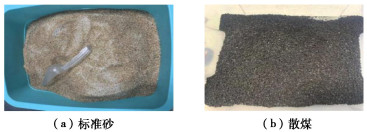

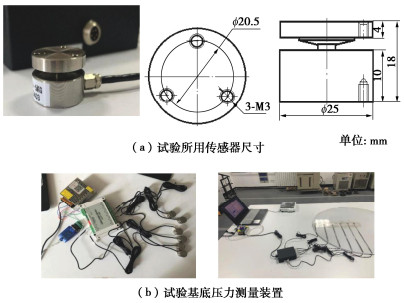

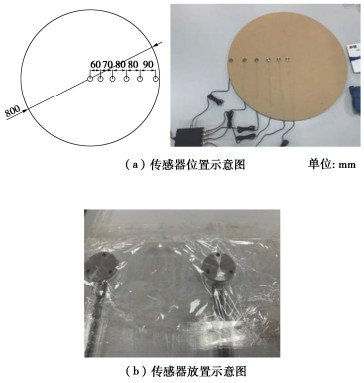

表 1 标准砂、散煤物理特性参数

Table 1 Physical property parameters of standard sand and coal

参数 密度/

(g·cm-3)平均粒径/mm 不均匀系数 最小孔隙比 最大

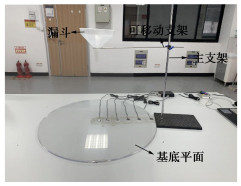

孔隙比标准砂 1.60 0.17 1.57 0.52 0.77 散煤 1.02 2.50 3.21 0.63 1.36 表 2 漏斗高度影响试验方案

Table 2 Test schemes for influence of funnel height

试验名称 试验材料 高度固定方案 距离/cm 试验1-1 标准砂 漏斗口与基底平面 40 试验1-2.1 标准砂 漏斗口与堆积体最高点 5 试验1-2.2 标准砂 10 试验1-2.3 标准砂 20 表 3 颗粒粒径影响试验方案

Table 3 Test scheme of particle size influence

试验名称 试验材料 粒径/mm 高度固定方案 试验2-1 标准砂 0.3~0.6 漏斗口距离基底平面40 cm 试验2-2 0.6~1.18 试验2-3 1.18~2.36 表 4 颗粒形状影响试验方案

Table 4 Test schemes for influence of particle shape

试验名称 试验材料 高度固定方案 距离/cm 试验3-1 标准砂 漏斗口与基底平面 40 试验3-2 散煤 -

[1] NORMAN D, COLIN K. 125 question: what don't we konw?[J]. Science, 2005, 309(5731): 75.

[2] 陆坤权, 刘寄星. 颗粒物质交通流与颗粒流[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2004. [J]. LU Kunquan, LIU Jixing. Particulate Matter Traffic Flow and Particle Flow[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2004. (in Chinese)

[3] ROTTER J, AI J, OOI J, et al. Progressive pressure measurements beneath a granular pile with and without base deflection[M]// Structures and Granular Solids. Taylor & Francis, Royal Soc Edinburgh, Edinburgh, Scotland, 2008: 87-92.

[4] QIONG X. The Loading Path Dependence of Sand Constitutive Behaviour and Its Relationship with Pressure Dip in Sand Piles[D]. Nottingham: University of Nottingham, 2017.

[5] VANEL L, HOWELL D, CLARK D, et al. Memories in sand: experimental tests of construction history on stress distributions under sandpiles[J]. Physical Review E, 1999, 60(5): 5040-5043.

下载:

下载: