Full-scale tests on deformation recoverability of longitudinal joints of shield tunnel

-

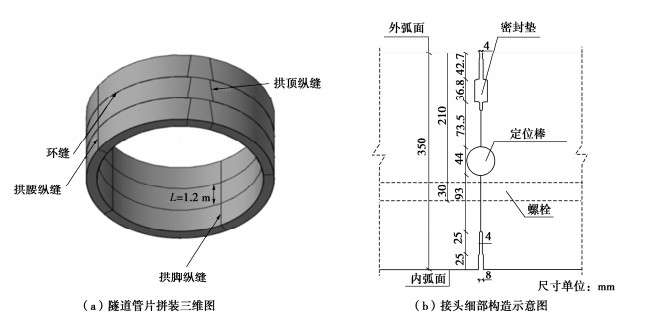

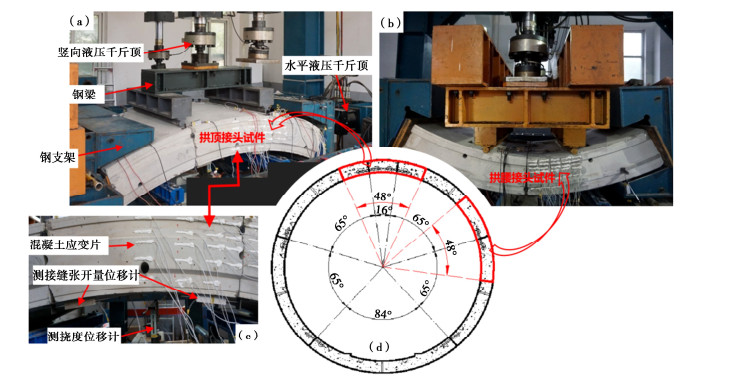

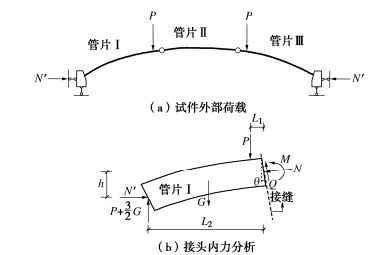

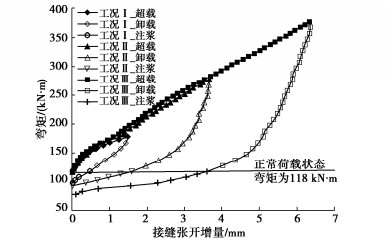

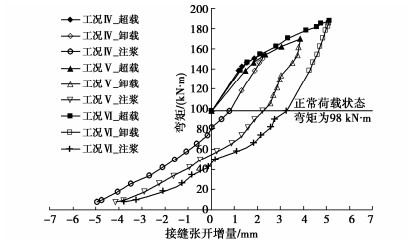

摘要: 进行了盾构隧道拱顶双缝接头和拱腰单缝接头的原型足尺试验,探究两类接头在隧道上方堆载作用下的变形发展规律、以及卸载和土体微扰动注浆条件下的变形可恢复性。试验结果表明:随着地表堆载增大,接头张开变形呈非线性发展;超载引起的变形可以通过卸载得到部分恢复,既有变形越小,恢复效果越好;注浆作用下,拱顶接头的变形恢复效果较拱腰接头更为显著。Abstract: A series of full-scale tests are conducted on the two-seam longitudinal joint at the shield tunnel crown and one-seam longitudinal joint at the shield tunnel waist, aiming to explore the deformation development laws of these two joints under the surcharge above the tunnel and the deformation recoverability under the conditions of unloading and soil micro-disturbance grouting. The test results show that the joint opening develops nonlinearly with the increase of the surcharge load. The deformation caused by the surcharge can be partially recovered by unloading. The smaller the deformation, the better the recovery effects. Under the action of grouting, the deformation recovery effects of the joints at the tunnel crown are better than those of the joints at the tunnel waist.

-

0. 引言

随着经济社会的快速发展,中国每年的市政污泥产量高达几千万吨。市政污泥脱水技术的研发是工程界关注的焦点问题之一。而市政污泥的脱水特性与其水分赋存形式及分布特性密切相关[1-2],因此对污泥的水分分布特性开展深入研究具有重要的理论意义。

1. 概述

1.1 污泥水分赋存形式

近年来,众多学者[1-4]所定义的污泥水分赋存形式成为主流,即按照污泥中固相与水分的束缚方式划分为自由水、间隙水、表面结合水和内部结合水(图1)。其中自由水不受固体颗粒约束,间隙水存在于污泥颗粒间隙中,表面结合水吸附在污泥颗粒表面,内部(化学)结合水通过化学键结合于有机质内。上述4种水分与污泥颗粒的结合能力依次为内部结合水>表面结合水>间隙水>自由水。

通过实验准确区分以上4种形式水分的含量比较困难,因此部分研究者仅将污泥中水分划分为“结合水”与“自由水”,其中“结合水”由于与固体颗粒相互作用而表现出与“自由水”不同的焓值、蒸汽压、熵值、黏滞度和密度。基于以上特性,研究者提出了不同的污泥结合水测试方法,主要包括热干燥法、膨胀计法、离心沉降法、热重差热分析法、抽滤法、压滤法和水活度法等[5-11]。Vaxelaire等[11]对上述各种测量方法的试验原理进行了详细描述,并总结出各方法优缺点:离心沉降法、膨胀计法、压滤法、抽滤法仅能得到污泥中自由水和结合水的含量,同时测试过程中会损坏试样的结构;低温干燥法、水活度法存在测试结果复现性差的问题。谢浩辉[12]以中国典型市政污泥为研究对象,分别采用热干燥法、膨胀计法、压滤法、抽滤法、水活度法和热重差热方法测试污泥的结合水含量,不同方法的测试结果有较大差异,主要原因是不同方法确定“结合水”的能量范围不同[12-13]。

1.2 污泥水分分布及其测试方法

随着研究工作的深入,部分学者通过构建污泥水分分布曲线(moisture distribution curve)来描述污泥在不同能量范围内的水分分布特征。污泥水分分布曲线表述的是污泥水分结合能与含水率的连续函数关系。构建污泥水分分布曲线的常用方法是热重差热分析法[4, 8],是热物理学科的常用研究手段。然而热重差热分析方法存在以下问题:①热分析仪中试样量较少(<50 mg),平行试验结果有较大误差,试验结果不具有代表性[8];②污泥试样在水分蒸发过程中发生较大的收缩变形,其结构状态发生较大改变,进而导致污泥固相和水分的结合能发生较大变化。

因此需要提出一种新的污泥水分分布测试方法,该方法具备以下条件:①试样量足够,具有一定代表性;②测试过程中试样结构不能发生较大变化进而影响其水分赋存形式;③污泥水分分布测试结果能够一定程度解释污泥的脱水特性[13]。

本文拟采用土水势(吸力)来构建污泥的水分分布曲线,据此提出一种基于持水曲线的水分分布测试方法的理论框架,并从原理和测试结果两方面对这一方法进行了验证。

2. 基于持水曲线的污泥水分分布测试方法的提出

(1)污泥水分结合能

在热重差热分析中,纯水蒸发的热焓值为Hw,污泥水分蒸发的热焓值为Hs。由于污泥颗粒与水分的结合作用,污泥水分蒸发热焓值Hs高于纯水蒸发热焓值Hw。因此污泥与水分的结合能Δ,可表述为污泥和纯水蒸发热焓的差值:

ΔH=Hs−Hw, (1) 式中,Hs,Hw,Δ的单位为kJ/kg。根据式(1)可知,污泥与水分的结合能Δ越高,需要的蒸发热焓值Hs越高。

(2)污泥土水势

污泥土水势Δ,是污泥中水分自由能Es相对于纯水自由能Ew的降低值[14-15]:

ΔE=Es−Ew。 (2) (3)污泥水分结合能、土水势、吸力的关系

污泥水分自由能降低是由于污泥水分与颗粒相结合的结果。因此从物理意义上,污泥土水势Δ与其水分结合能Δ的关系为

ΔE=−ΔH。 (3) 根据热力学理论,平衡状态下污泥土水势与吸力的关系为[15-16]

ΔE=−u/ρw, (4) 式中,ΔE为污泥土水势(kJ/kg),u为吸力(MPa),ρw为纯水密度(kg/m3)。

综合式(3),(4),得到污泥水分结合能与其吸力的关系为

ΔH=u/ρw, (5) 式中,Δ为污泥的水分结合能(kJ/kg)。

对式(5)进行量纲分析,验证了以上关系式的合理性。根据式(5)可知,污泥的水分结合能可通过其吸力间接得到,因此可通过测试污泥的持水曲线(SWCC)来研究其水分分布特性。如图2所示,为污泥的持水曲线、水分分布曲线及其对应关系;当污泥在1 MPa吸力作用下平衡后,对应的水分结合能为1 kJ/kg。

3. 基于持水曲线的污泥水分分布测试方法的验证

为验证基于持水曲线的污泥水分分布测试方法,分别采用渗析法(相对湿度法)和传统的热重差热方法构建了污泥的水分分布曲线,并将两者的试验结果进行了比较。

3.1 试验材料

污泥试样取自成都长安填埋场污泥库。该污泥经带式压滤脱水后,运至成都填埋库进行填埋,填埋后污泥库直接暴露于降雨和大气中。取样污泥的填埋龄期为2 a左右,取样后放在塑料桶中进行密封。

采用土工试验方法标准(GB/T 50123)[17]测试了污泥试样的基本性质。试样含水率测试采用烘干法,测试温度控制在65℃。试样有机质含量测试采用灼烧法。试样相对质量密度测试采用相对质量密度瓶法,测试液体采用煤油,并采用抽真空排气。试样密度测试采用环刀法。试样的pH值测试依据CJ/T221— 2005[18]。试样的颗粒粒径采用Beckman Coulter激光散射仪测定。试样的zeta电位测试采用马尔文激光粒度分析仪。测试得到污泥试样基本性质指标如表1所示。

表 1 污泥试样的基本性质Table 1. Basic properties of sewage sludge含水率/% 有机质含量/% 密度/(g·cm-3) 相对质量密度 pH 粒径/μm Zeta电位/mV 860 40 1.05 1.8 8.2 0.6~677 -22.5 3.2 持水曲线测试方法

为验证第2节基于持水曲线的市政污泥水分分布测试方法,拟开展市政污泥的持水曲线(SWCC)测试工作。本次试验中,污泥持水曲线测试拟联合采用渗析法和相对湿度法,其中渗析法测试吸力范围为0.033~4.2 MPa;相对湿度法测试吸力范围为3.3~150 MPa,结合两种方法可测试一条完整的持水曲线。

(1)渗析法

渗析法的原理是采用半透膜将测试试样与大分子量溶液隔开,半透膜只允许水分子和小的盐离子通过,大分子量的溶质分子无法通过。水分子由于浓度差在试样和高分子溶液间运移,直到试样中吸力与高分子溶液渗透吸力达到平衡,因此半透膜两侧的溶液浓度差决定了吸力的大小[19]。本次试验中高分子溶液采用聚乙二醇(PEG20000)溶液,PEG20000溶液浓度与施加吸力的关系为[19]

s=11c2, (6) 式中,s为施加吸力(MPa),c为PEG 20000溶液的浓度(PEG溶质质量与水质量的比值)。

渗析法试验装置如图3所示。该装置由磁力搅拌器、密闭试样室、RC半透膜和装有PEG溶液的烧杯组成。试验中采用6种不同比例的PEG20000和去离子水配置溶液,控制吸力值如表2所示。从表2中可知,吸力控制范围为0.033~4.2 MPa。

表 2 PEG20000溶液的浓度及其对应的吸力Table 2. Concentrations of PEG 20000 solution and corresponding osmotic suction pressures吸力/MPa 4.2 1 0.625 0.3162 0.1 0.033 浓度c 0.618 0.301 0.238 0.169 0.095 0.055 试验前将RC半透膜(截留分子量MWCO为12000~14000)放入去离子水中浸泡1 h,以消除半透膜保护层对试验的影响。将半透膜直接放置于透水石上,均匀装入40 g污泥试样。将试样室放入烧杯中,溶液通过试样室底部透水石、半透膜与污泥试样接触进而实现水分交换。试验过程中维持室温在20℃左右,将烧杯放入到磁力搅拌器中搅拌以保证溶液均匀。试验过程中,每间隔4~5 d将试样室从PEG溶液中取出,拆开试样室,更换半透膜,并称量污泥重量,以获得不同平衡时间污泥试样的含水率。试验过程中,随着污泥样收缩变硬,在污泥样表面施加一个薄板,以保持半透膜和试样紧密接触。

(2)相对湿度法

相对湿度法的原理是通过改变土体湿度来控制非饱和土的总吸力。首先在一个热力学封闭环境中放置溶液和土样,一段时间后封闭环境中溶液会产生一定湿度,土样与溶液通过水蒸气传输逐渐达到平衡。该方法可使用盐溶液、酸溶液等来进行湿度控制[19]。相对湿度与吸力关系由开尔文公式表述为

s=ua−uw=RTMglnPP0, (7) 式中,s为吸力,R为气体常数(8.3143 J·mol·K-1),T为温度,M为水分子量,g为重力加速度,P/P0为相对湿度,其值为空气中水汽压与饱和水汽压比值。

相对湿度法的试验装置如图4所示,该装置由玻璃干燥器、磁力搅拌器等组成。试验采用7种过饱和盐溶液,不同盐溶液控制吸力值如表3所示[19-20]。由表3可知,相对湿度法控制湿度值为97.6%~33.1%,对应的吸力值为3.3~149.5 MPa(温度为20℃)。

表 3 相对湿度法中饱和盐溶液及控制吸力值Table 3. Salt solutions and corresponding suction pressures in relative humidity method饱和盐溶液 相对湿度/% 对应吸力/MPa MgCl2.6H2O 33.1 149.51 K2CO3 43.2 113.50 Mg(NO3)2.6H2O 55.0 82.00 NaCl 75.5 38.00 (NH4)2SO4 81.0 24.90 NaSO3.7H2O 90.9 12.90 K2SO4 97.6 3.29 试验中控制室温为20℃左右,将过饱和盐溶液和磁子放置于玻璃干燥器底部,取10 g污泥试样置于多孔板上进行吸力平衡,然后将玻璃干燥器放置于磁力搅拌器上以加速蒸汽平衡。试样平衡7 d后,每隔4~7 d称量污泥试样质量,当连续两次称土样重量差值小于0.05 g时,认为土样中吸力与过饱和盐溶液蒸汽达到平衡。每个玻璃干燥器中放入两个污泥试样进行平行试验。

3.3 热重差热分析方法

在热重差热分析方法中,仪器同步测试纯水和污泥试样在蒸发过程中的质量变化和样品−参照温度差,根据记录数据处理得到的污泥试样水分热焓与纯水热焓之差即为污泥试样的水分结合能[8, 10, 12]。采用热重差热分析方法可以构建污泥试样的水分分布曲线。

热重差热分析试验采用德国耐驰综合热分析仪。取污泥试样约10~13 mg置于试样室坩埚内,试验温度从室内温度(25℃)开始,并以10℃/min的升温速率上升至60℃,随后维持不变。试样室内充满氮气,流速为40 mL/min。试验过程中,热分析仪记录试样在蒸发过程中质量变化、样品-参照样温度差等参数,当TGA曲线(质量变化曲线)维持不变量时即可停机。为验证试验结果的重复性,污泥试样进行2组平行试验。在相同工况下以纯水替代湿污泥样进行试验,以确定对流换热系数,其它试验控制方法与污泥试样相同。

4. 试验结果及分析

4.1 持水曲线方法

(1)渗析法试验结果

如图5所示,为渗析法不同吸力作用下(0.033~4.2 MPa)污泥试样含水率随时间的变化曲线。从图中可以发现:吸力越大,试样含水率降低越快;所有试样在19 d后基本达到平衡。通过图5可知,污泥在最小测试渗透吸力(0.033 MPa)作用下,其含水率降低为640%。

(2)相对湿度法试验结果

如图6所示,为相对湿度法不同吸力(4.2~149.5 MPa)作用下污泥试样含水率随时间的变化曲线。由于相对湿度法施加吸力较大,为加快平衡速度,污泥试样均经过预处理使其含水率降至600%。根据试验结果可知:吸力越大,平衡的时间越短;吸力为149.5 MPa时,试样10 d达到平衡;当吸力为3.3 MPa时,试样90 d才能达到平衡。与渗析法相比,相对湿度法平衡较慢,其主要原因是相对湿度法试验平衡过程是气体交换,而渗析法平衡过程是水分交换;气体交换速度比水分交换速度慢[21]。

4.2 热重差热分析法

如图7所示,为纯水试样的热重差热分析试验结果:其中Tcell曲线记录样品的温度变化(℃);TGA曲线为纯水试样的重量变化(%);DTG曲线为TGA曲线的一阶微分(mg/min);DTA曲线为温度差的热偶输出电压信号(μV),负值表示吸热,即样品温度低于参照样温度。

从图7可知,纯水的热重差热试验结果可分为3个阶段:①温度上升阶段(见图7中Ⅰ阶段);②恒速蒸发阶段(见图7中Ⅱ阶段),这一阶段样品温度维持常量,纯水蒸发速度(DTG值)维持常量,同时试样室与参照环境的温差(DTA值)也维持为常量,表明这一阶段流入试样室的能量全部用于水分蒸发;③陡降阶段(见图7中Ⅲ阶段),随着水分蒸发结束,试样迅速进入这一阶段。

如图8所示,为污泥试样的热重差热分析试验结果。从图中可知,在污泥蒸发的Ⅱ阶段,DTG维持为常量的时间非常短,随后DTG值开始下降,表明在蒸发阶段污泥水分结合能要高于纯水。图7,8中,污泥和纯水的热重差热结果变化趋势与Chen等报道的结果变化趋势基本一致[8],说明测试结果基本可靠。

试样(污泥、纯水)在蒸发过程中,流入样品室的热流量为

Qm=Aeh(Tref−Tcell)=AehaDTA, (8) 式中,Qm为流入样品室的热流量,Ae为有效传热面积,h为表面平均对流换热系数,Tref为参照温度,Tcell为样品温度,DTA为差热,Tref,Tcell之差可表示为a和DTA的乘积。Aeha单独求解比较困难,但其值可以通过纯水试验结果得到。

在纯水恒速蒸发区,流入样品室的热流量与水分蒸发热完全相等,即得

Qm=Qv=DTG⋅HTcell, (9) 式中,Qv为水分蒸发热,DTG为热重微商,HTcell为纯水蒸发比焓(温度为Tcell)。

式(8)建立了流入样品室热流量与差热的关系;式(9)建立了热流量与物质损失的关系。结合式(8),(9)可得

Aehma=DTG(水分恒速蒸发区)DTA(水分恒速蒸发区)HTcell。 (10) 根据图7Ⅱ阶段纯水恒速蒸发的试验结果,得到其DTG-DTA的关系(图9)。由图9可知:纯水恒速蒸发时,DTG与DTA基本呈直线关系。根据式(10)可知,Aehma是一个常量。污泥和纯水在蒸发过程中的有效传热面积和Aehma值相同,进而污泥水分结合能可表示为

E=QmDTG−HTcell=HTcell(KTDTADTG−1), (11) 式中,E为污泥与水分的结合能,Qm/DTG为污泥中水分的蒸发焓,HTcell为纯水的蒸发焓,温度为60℃时,其值为2357 kJ/kg,KT为纯水恒速蒸发时DTG与DTA之比,DTA,DTG为污泥恒温蒸发时的差热、热重微商。

根据式(11)以及污泥试样的热重变化试验结果可以得到污泥水分结合能与含水率的关系曲线。

图10为热重差热分析得到的两个污泥试样的水分分布曲线,可以发现:①平行试验结果有较大差异;②试验结果中缺少高含水率(低结合能)范围的数据。Chen等采用热重差热分析方法对活性污泥进行测试,发现平行试验结果中污泥水分结合能的误差在30 kJ/kg左右[8]。试验结果出现较大差异的原因是:①热分析仪中坩埚容量有限,污泥试样量较少(mg量级);②污泥试样在快速蒸发过程中发生较大收缩变形,水分与污泥颗粒的结合状态在短时间内发生较大改变。

4.3 不同测试方法结果比较分析

如图11所示,分别为持水曲线方法、热重差热方法得到的污泥水分分布曲线。热重差热方法测试的结合能范围为10~100 kJ/kg,而持水曲线方法测试的结合能范围为0.033~100 kJ/kg。

通过比较可知,在同一能量范围内,持水曲线方法和热重差热方法的测试结果有一定差异。其主要原因是:污泥中水分结合能与其结构状态(水分结合形式)密切相关。热重差热分析方法中,试样在蒸发过程中迅速发生收缩开裂,其水分结合形式发生较大改变。采用持水曲线方法测试时,污泥试样在不同吸力作用下缓慢脱水,其结构状态变化相对较小。

综合以上分析,本文提出方法相对于传统的热重差热分析方法具有以下特点:①测试过程中试样量较多,更具代表性;②测试过程中,污泥的结构状态变化较小;③土水势方法测试的结合能范围更广,尤其是可以构建能量小于1 kJ/kg范围的水分分布曲线。

5. 结论

市政污泥的脱水特性与其水分分布特征密切相关,因此对市政污泥水分分布特性开展研究具有重要的理论意义。本文根据土水势与水分结合能的关系,推导得出污泥水分结合能与吸力的关系。以此为理论基础,提出可通过测试污泥持水曲线(SWCC)来研究污泥的水分分布特征。联合采用渗析法和相对湿度法测试了污泥的持水曲线,并与传统的热重差热分析结果进行了对比分析,得到3点结论。

(1)水科学领域的污泥水分分布曲线与土壤科学领域的持水曲线具有一致性、等价性。污泥水分结合能可表述为污泥吸力与水分密度的函数。

(2)基于持水曲线的市政污泥水分分布测试方法相对于热重差热方法具有以下特点:测试过程中试样量较多,具有一定代表性;测试过程中污泥结构状态变化较小;测试的结合能范围更广,可构建能量小于1 kJ/kg范围的水分分布曲线。

(3)根据热重差热法得到的市政污泥水分分布曲线只有含水率<250%的试验段,其结合能范围在5~200 kJ/kg。同时热重差热方法的平行试验结果有较大差异。

-

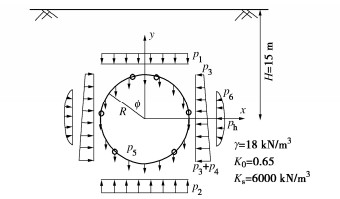

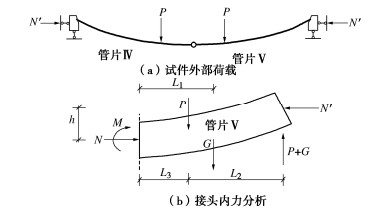

表 1 试验工况

Table 1 Test design

工况编号 接头类型 试验内容 加载过程 试验控制变量 变量值 正常荷载

水平工况Ⅰ 拱顶接头 变形恢复过程 加载至正常荷载水平→施加超载→卸载至正常荷载水平→注浆过程模拟 超载程度/接头内力;

弯矩M,

轴力S,

剪力QM=178 kN/m,

N=593 kN,

Q=88 kN拱顶接头:

M=118 kN/m,

N=590 kN,

Q=87 kN

拱腰接头:

M=98 kN/m,

N=816 kN工况Ⅱ M=278 kN/m,

N=927 kN,

Q=134 kN工况Ⅲ M=378 kN/m,

N=1260 kN,

Q=181 kN工况Ⅳ 拱腰接对 M=155 kN/m,

N=968 kN工况Ⅴ M=171 kN/m,

N=1068 kN,工况Ⅵ M=188 kN/m,

N=1175 kN -

[1] 夏海平. 上海地铁盾构隧道纵缝接头的破坏试验及三维数值模型研究[D]. 上海: 同济大学, 2014. XIA Hai-ping. Research on Bending Test and 3D Numerical Model of Longitudinal Joint of Shield Tunnel of Shanghai Metro[D]. Shanghai: Tongji University, 2014. (in Chinese)

[2] LI X J, YAN Z G, WANG Z, et al. Experimental and analytical study on longitudinal joint opening of concrete segmental lining[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2015, 46: 52–63. doi: 10.1016/j.tust.2014.11.002

[3] LIU X, BAI Y, YUAN Y, et al. Experimental investigation of the ultimate bearing capacity of continuously jointed segmental tunnel linings[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2016, 12(10): 1364–1379. doi: 10.1080/15732479.2015.1117115

[4] HUANG H W, SHAO H, ZHANG D M, et al. Deformational responses of operated shield tunnel to extreme surcharge: a case study[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2017, 13(3): 345–360. doi: 10.1080/15732479.2016.1170156

[5] LEE K M, HOU X Y, GE X W, et al. An analytical solution for a jointed shield-driven tunnel lining[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2001, 25(4): 365–390. doi: 10.1002/nag.134

-

期刊类型引用(2)

1. 占鑫杰,吕冲,桂书润,李振亚. 化学调质及固结作用下市政污泥水分转化规律. 科学技术与工程. 2025(05): 2057-2065 .  百度学术

百度学术

2. 张玉伟,宋战平,谢永利. 孔隙变化条件下黄土土水特征曲线预测模型. 岩土工程学报. 2022(11): 2017-2025 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(4)

下载:

下载: