Numerical simulation of deformation control during excavation of deep foundation pit in soft soil with newly filled soil

-

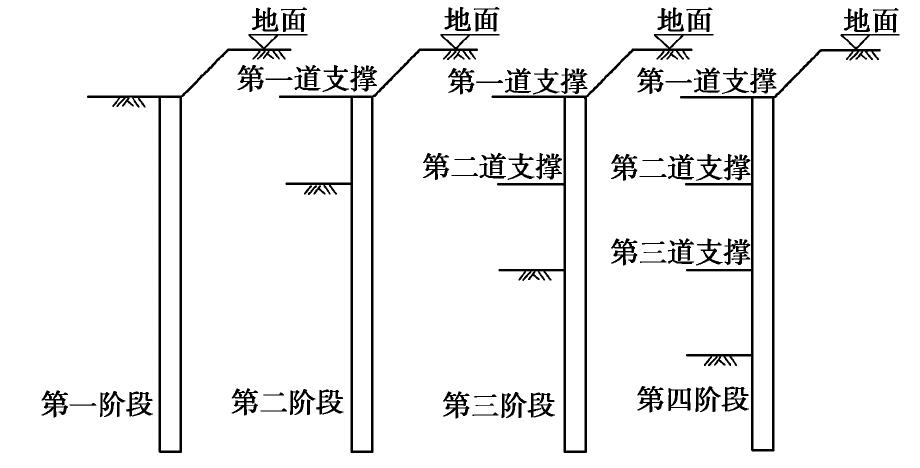

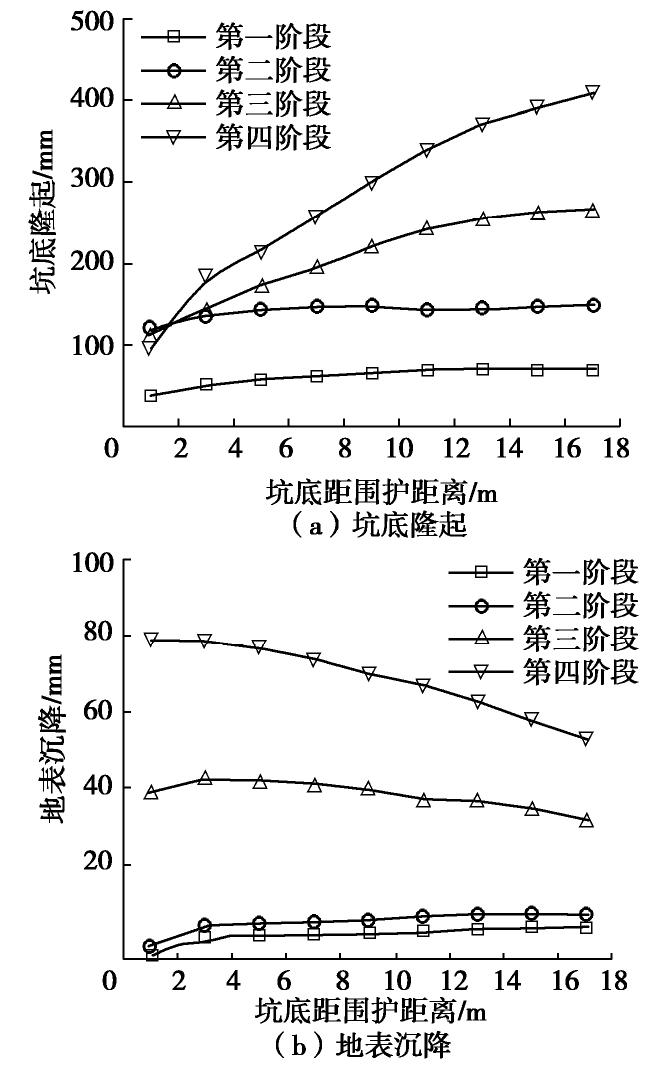

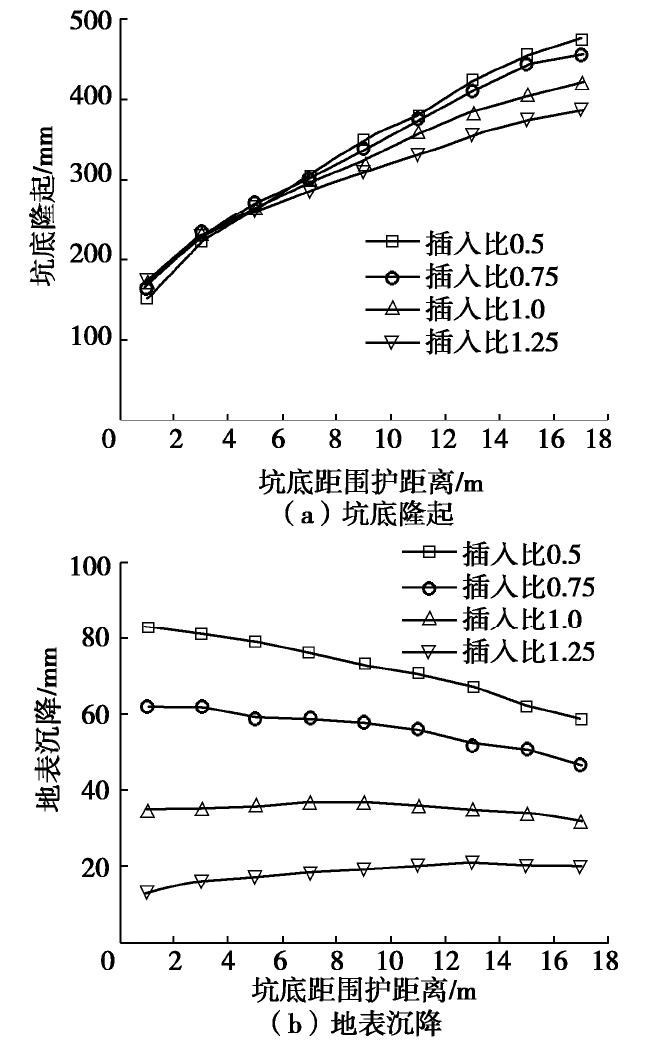

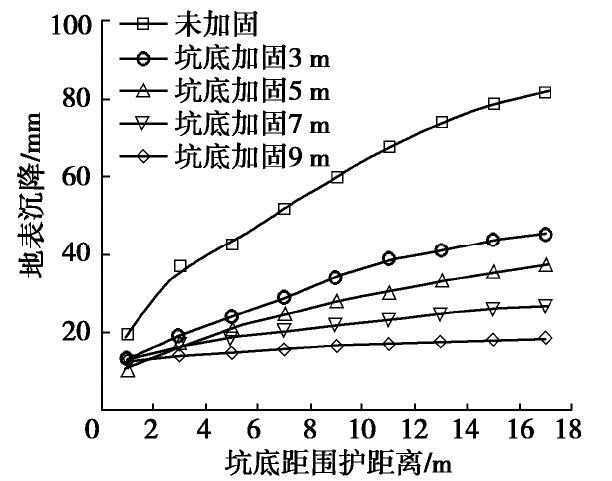

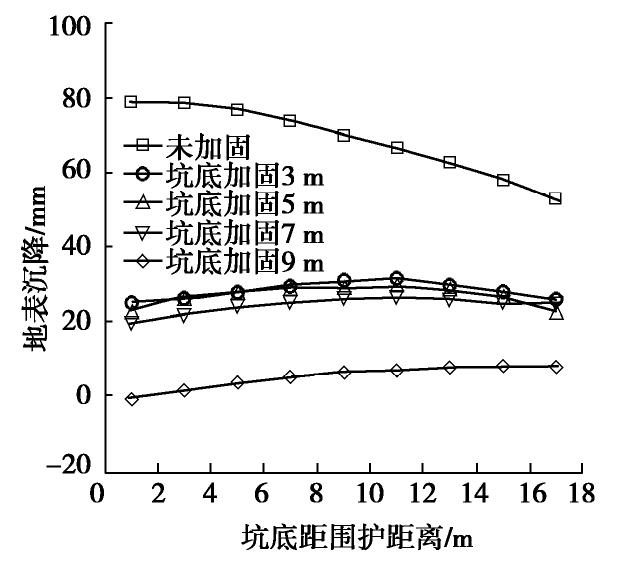

摘要: 当存在上覆新填土条件下,深基坑开挖导致的变形规律值得重视。针对深圳某填土区线型深基坑开展有限元模拟,分析了不同围护桩插入比以及加固条件下坑底回弹变形和地表沉降的分布规律。结果表明,在土质软弱的新填土沿海软弱土地区,增加围护桩插入比虽能显著减少坑外地表沉降,但对于控制坑底隆起效果不佳;坑底土体被动区搅拌桩加固可显著减少坑底隆起和地表沉降,加固9 m深度时,坑底隆起和地表沉降可减少75%以上。Abstract: Under the overburden of newly filled soil, the deformation law of ground caused by excavation of foundation pits needs attention. Based on a linear deep foundation pit in the coastal Shenzhen-Hong Kong cooperation zone, the influences of different reinforcement plans and insertion ratios of retaining piles on the rebound deformation and surface settlement of the foundation pit are investigated through the finite element simulation. The conclusions can be drawn as follows: in the coastal soft soil areas with poor soil quality and newly filled soil, as the resistance to deformation in the passive areas is poor, the relevant measures should be taken to reduce the bottom uplift of pit and surface settlement deformation. Increasing the insertion ratio of retaining piles is not a useful way to control the uplift of pit bottom, but can significantly reduce the surface settlement outside the pit. Using the mixing piles to reinforce the passive areas of soil at the bottom of the pit can significantly reduce the uplift of the pit bottom and the surface settlement, and when the depth of reinforcement is 9 m, the uplift and surface settlement can be reduced by more than 75%.

-

0. 引言

随着“交通强国”政策的落实和建设进程的不断推进,越来越多的地区开始重视城市轨道交通的发展,并逐步采用装配式中柱结构进行基础设施建设[1]。中国大部分城市位于强震区,但以地下铁道为主的城市轨道交通设施大多还未经受过地震的考验,其结构安全性能仍有待检验[2-3]。一旦发生地震,作为薄弱环节的中柱极有可能发生垮塌,进而危及建筑物的整体安全。尤其在1995年1月17日的日本阪神大地震中,大范围的地铁地下车站结构和区间隧道遭受了严重的破坏,在强地震作用下,地下车站超过一半的结构中柱完全塌毁,导致结构顶板发生整体性的坍塌破坏,地表最大塌陷近2.5 m[4-5]。此外,由于大部分的地铁车站采用地下结构的形式,其中多数车站深埋地下,建设投资巨大、维修繁琐复杂,同时作为城市地下空间生命线工程,如果发生地震破坏却未能及时修缮,势必会造成巨大的社会影响和经济损失,因此其抗震性能水平和地震破坏机理的研究现已成为城市防震减灾领域的热点及难点课题[6-7]。

现有研究表明:在强地震作用下,地铁地下车站结构的顶板和中柱往往会发生严重的地震破坏,特别是由于车站结构中柱抗震性能水平的不足,高轴压比情况下缺乏侧向变形能力,在强震过程中首先发生垮塌破坏,进而导致车站结构发生整体性的坍塌[8]。Chen等[9]和Ma等[10]研究表明,在保证车站支撑柱足够竖向承载力的基础上,提高中柱抗剪切变形能力及强度是改善地下框架结构整体抗震性能的有效途径。然而,受到试验条件和经济成本等的限制,现有中柱抗震性能专项强化研究一般是基于单柱小尺寸构件,考虑到地铁车站实际受力情况,有必要结合土与地下结构之间的动力相互作用进行整体时域分析[11-12]。同时,目前对发生严重地震破坏的地下结构震后修复技术的研究尤为缺乏。

鉴于此,本研究根据日本DAIKAI车站结构的地震损伤特性,以提升地铁地下车站结构破坏最为严重的中柱可修复性能为出发点,提出了采用预制钢管混凝土柱及其快速装配式连接方法;基于大型商用有限元软件ABAQUS,建立了土-地下结构非线性静动力耦合作用的三维整体时域有限元分析模型,系统对比研究了不同基岩输入地震动作用下方形和圆形钢筋混凝土中柱地下结构及新装配式地下结构的侧向变形、地震损伤和动内力反应等结构地震反应特性,验证了本文提出的装配式预制钢管混凝土柱能够有效提高地铁地下车站结构的整体抗震性能,且具有震后快速修复的能力。本文的研究结果能够为地铁地下车站结构减隔震技术的工程实践提供合理的参考与指导。

1. 数值模型与方法

1.1 地铁地下车站结构概况

本研究采用日本DAIKAI地铁地下车站结构为研究对象,车站主体结构的横截面尺寸如图1(a)所示,其中L代表纵梁。车站上覆土层厚度取为4.8 m,车站主体结构的横截面宽度为17 m,结构整体高度为7.17 m。车站主体结构的顶板厚度为0.8 m,底板厚度为0.85 m,结构侧墙的宽度为0.7 m。原型车站结构中柱为矩形柱,宽0.4 m,沿纵向长1 m,纵向中柱之间的间距为3.5 m。本研究中,车站主体结构与中柱均采用C30混凝土,结构钢筋均选用HPB235,主要配筋情况如图1(b)所示。

1.2 土与钢筋混凝土材料的动力本构模型

场地土体的本构模型采用由庄海洋等基于广义岩土塑性理论,根据等向硬化和随动硬化相结合的硬化模量准则,而建立的一个总应力增量形式的软土记忆型动力本构模型,该本构模型已经过二次编译实现了与ABAQUS的对接,且可靠性已通过室内动三轴试验验证[13-14],并成功用于过江大直径管廊盾构隧道抗震性能研究、深厚软弱场地地震效应分析等多个研究项目。本研究中场地各层土体的基本物理力学参数见表1。

表 1 土层的主要物理力学参数Table 1. Main physical parameters of soils土层信息 土层深度/m 密度/(kg·m-3) 剪切波速/(m·s-1) 泊松比 黏聚力/kPa 内摩擦角/(°) 人工填土 0~1.0 1900 140 0.33 20 15 全新世砂土 1.0~5.1 1900 140 0.32 1 40 全新世砂土 5.1~8.3 1900 170 0.32 1 40 更新世黏土 8.3~11.4 1900 190 0.40 30 20 更新世黏土 11.4~17.2 1900 240 0.30 30 20 更新世砂土 17.2~39.2 2000 330 0.26 1 40 混凝土材料的本构模型采用由Lee等[15]在Lubliner等[16]提出的混凝土塑性损伤模型的基础之上,进一步完善得到的循环动荷载作用下的混凝土动力黏塑性损伤模型。该本构模型是基于混凝土材料的断裂能原理,采用两个损伤变量分别来描述混凝土材料受拉和受压破坏时两种不同的刚度衰减规律,并采用多个混凝土材料硬化变量对本构模型中的屈服函数进行了修正,能较好地显示混凝土材料的损伤演化状态。本研究所用的C30混凝土材料本构模型的具体参数详见参考文献[17]。此外,钢筋材料采用线弹性本构模型,其弹性模量为210 GPa。混凝土材料和土体材料的阻尼均采用瑞利阻尼来近似考虑,混凝土材料的初始阻尼比取2%,土体材料的阻尼比取3%[13-14]。

1.3 预制钢管混凝土柱及其快速连接装置

已有对DAIKAI地铁车站主体结构的抗震性能研究及其实际震害都表明:单层地铁地下车站结构在地震作用下,中柱易发生严重的地震损伤。装配式中柱结构由于具有拆卸方便、强度较高的特点,能够为车站结构提供较好的震后修复性,但在工程实际中预制钢管混凝土柱多为圆形结构。鉴于此,本文首先根据等截面惯性矩原理,将计算工况1原结构中中柱的矩形混凝土截面转换为抗弯刚度相同的圆形混凝土截面,并将采用圆柱的传统连接结构作为计算工况2。工况1与工况2中主体结构及中柱的配筋情况相同。其次,根据圆形中柱的尺寸,在地铁车站中柱处设置快速连接装置,并采用混凝土标号、钢材型号与主体结构其他部位相同的预制钢管混凝土柱作为工况3,预制钢管混凝土柱快速连接装置的具体设置位置如图2所示。

该中柱快速连接装置由预制钢管混凝土柱、上部连接件、下部连接件、螺栓、垫片和横梁组成。连接件通过螺栓预埋件与横梁连接在一起,钢制环包接头分为左右两部分,两环之间采用满缝焊接,将预制钢管混凝土柱包裹在内。有限元分析模型建立过程中,对结构进行了适当的简化。矩形截面惯性矩计算公式为

IZ=bh312, (1) 式中,

IZ 为截面对坐标轴的惯性矩,b 为截面的宽度,h 为截面相对于受力方向的高度。圆柱截面惯性矩计算公式为

IZ=πd464, (2) 式中,

d 表示圆形截面的直径。为控制变量,工况3中的预制钢管混凝土柱尺寸设置为与工况2中的传统圆柱结构尺寸相同。预制钢管混凝土柱由钢管外表皮及混凝土柱芯两部分组成,为便于工程实际中装配式中柱的批量生产,钢管混凝土柱外径取整为0.6 m(即60 cm),柱体外侧钢管的厚度为1 cm。快速连接装置由上部半环形包接头及底部受力平台组成,上部半环形包接头的外径为70 cm,钢板壁厚为5 cm;底部受力平台形状为挖去了一块半圆的长方形,钢板厚度为4 cm,长100 cm,宽80 cm,钢制受力平台的宽度与车站纵梁宽度相同,通过螺栓铆接在车站的纵梁上。

1.4 输入地震动的选取

本研究选用El-Centro波、Kobe波和卧龙波作为场地水平基岩输入地震动。其中El-Centro波由加州南部的埃尔森特罗地震记录得到,为人类历史记录的第一条地震波,其原始峰值为0.349g,Kobe波由神户海洋气象台在1995年日本阪神地震中记录得到,本文取其南北向的水平向加速度记录,其原始峰值为0.85g,强震部分持续时间约10 s。此外,选取卧龙波南北向的水平向加速度记录,其原始峰值为0.948g,距离震源约23.6 km,距发震断层约19.0 km,属于近场地震动。3条地震波的加速度时程曲线如图3所示。依据相关规范,3条基岩输入地震动的加速度峰值(peak bedrock acceleration,PBA)分别调整为0.3g和0.5g。

根据已有研究表明[17-18],进行地下结构地震反应分析时,输入地震动的选择应考虑其振动频率,即采用峰值加速度与峰值速度的比值(PGA/PGV)来衡量输入地震动的振动频率。当PGA/PGV>1.2时,该地震动属于高频振动波;当0.8≤PGA/PGV≤1.2时,该地震动属于中频振动波;当PGA/PGV<0.8时,该地震动属于低频振动波。据此,计算出El-Centro波的PGA/PGV=0.92,Kobe波的PGA/PGV=0.93,属于中低频振动波;卧龙波的PGA/PGV=1.98,属于高频振动波,本文所选输入地震动分别具有中低频及高频的振动特征。

1.5 土与地下结构动力接触的模拟

本研究中土体与车站结构、主体结构纵梁与中柱之间,以及快速连接装置中的动力接触特性通过定义不同介质间的主从接触表面对进行模拟。土体与车站结构、车站主体结构之间所有接触面的法向接触全部定义为“Hard”接触,即当土体与地下结构之间出现拉力时,其对应的接触面将立即发生分离;接触面的切向接触通过定义“Penalty”函数进行模拟,服从库伦摩擦定律,即当各接触面上的剪应力大于接触面间的最大摩擦力时,土体与地下结构之间将发生切向滑动。根据相关研究[19],有限元计算过程中,混凝土与土体各接触面间的摩擦系数均取0.4。车站主体结构混凝土与钢筋之间的黏结通过定义“Embedded Region”进行模拟。对于中柱采用传统完全约束连接的地铁地下车站结构,中柱顶底端与车站主体结构纵梁之间通过定义不同介质间的“Tie”约束进行模拟,假定柱端与纵梁之间不会发生动力相对滑移与分离。对于中柱采用快速连接装置的地铁地下车站结构,首先将中柱内侧混凝土与钢管外表皮分别建模,接着通过“Merge Instances”功能,将钢管柱的柱芯与钢管外表皮组装到一起,假定两者间不发生相对分离。与传统现浇中柱结构不同,采用快速连接装置的地铁地下结构应用了装配式中柱,在地震荷载作用下中柱与纵梁的接触面上能发生相对滑移,因此两者之间设置为面面接触,混凝土之间的摩擦系数取0.55,钢管外表皮与其接触面处取0.45 [20-21]。两片钢制环包接头之间采用满缝焊接,通过定义左右两侧钢制环包接头焊缝处的“Tie”连接进行模拟;环包接头底部平台与纵梁之间采用螺栓铆接,在受力时不会发生相对滑移与分离,因此同样在钢制环包接头与纵梁接触处定义“Tie”约束。在中柱装配式结构中,两片焊接好的环包接头将中柱包裹在内,因此将钢制环包接头与预制钢管混凝土柱外表皮之间设置为面面接触,钢与钢之间的摩擦系数取0.15[22]。

1.6 有限元分析模型的建立

本研究采用庄海洋等建立的土-地下结构静动力耦合的有限元分析方法[13-14]以考虑地铁地下车站结构周围场地的初始静应力状态对其动力反应的影响。此外,有限元计算分析从静力分析步到动力分析步过渡时,需要对模型场地的边界条件进行转换。静力分析步中,模型场地底部采用固定约束,两侧边界水平向约束同时竖向自由;动力分析步中,模型场地底部采用竖向固定约束、水平向自由且输入地震动,两侧边界施加支座反力对土体进行约束。同时,根据楼梦麟等[23]的研究,当模型场地的侧向宽度B大于地下结构横截面宽度b的5倍时(B/b≥5),场地两侧边界条件对地下结构的动力反应的不利影响可近似忽略不计,为了尽量消除截取边界的影响,本研究中模型场地的宽度取200 m,模型场地的厚度取39.2 m。

基于ABAQUS 2016建立的地铁地下车站结构三维整体有限元分析模型如图4所示。为了兼顾模型计算的精确与高效,土体网格采用八节点积分应力单元(C3D8),土体单元网格的尺寸在1~2 m之间变化,并在靠近车站部位予以加密,车站主体结构、快速连接装置采用八节点线性减缩积分应力单元(C3D8R),单元网格的尺寸约为0.2 m。钢筋采用等效三维杆单元(T3D2)进行等效,单元网格的尺寸约为0.2 m。

2. 车站结构整体抗震性能分析

2.1 车站结构层间位移角

表2给出了不同计算工况下车站结构的层间位移角幅值。就不同的中柱截面形状而言,采用圆形中柱的传统车站结构,其层间位移角小于矩形中柱的结构。当峰值加速度为0.3g时,使用装配式中柱将会略微加大结构的层间位移角;当峰值加速度从0.3g增大到0.5g时,除极个别计算工况外,结构的层间位移角迅速增加,装配式中柱结构的层间位移角明显大于传统圆柱结构,且小于方柱传统结构,原因是圆柱具有较好的侧向受力特性,在地震荷载作用下可以有效提高地下结构的抗侧移刚度。无论是传统方柱结构、传统圆柱结构还是装配式中柱结构,输入卧龙波时车站的层间位移角均略有减小,这与输入该地震波后地铁地下车站结构底部土层的非线性地震反应较强有关,下部土体的严重模量弱化使得下卧土层易起到隔震的效果(见图5)。

表 2 传统结构和装配式车站结构的层间位移角幅值(1/1000)Table 2. Comparison of displacement angle between traditional and fabricated station structures (1/1000)输入地震波 El-Centro波 Kobe波 卧龙波 0.3g 0.5g 0.3g 0.5g 0.3g 0.5g 传统方柱结构 2.90 6.86 3.79 6.97 2.51 2.27 传统圆柱结构 2.85 4.45 3.91 6.33 2.41 2.20 装配式中柱结构 3.18 6.46 4.24 6.67 2.48 2.45 总体来看,在部分计算工况中使用装配式预制钢管混凝土柱会略微加大地下结构的层间位移角。若根据《地下结构抗震设计标准GB/T51336—2018》中6.9.1条和6.9.2条规定,单体地下结构的弹性层间位移角限值为1/550,弹塑性层间位移角限值为1/250。对比上述标准给定的限值,输入地震动峰值加速度PBA=0.3g作用下,大部分工况下地铁车站结构的层间位移角均在弹性层间位移角限值与弹塑性层间位移角限值之间,处于弹塑性工作状态;装配式中柱结构在卧龙波输入峰值加速度PBA=0.3g工况下,地下车站结构的层间位移角接近于弹塑性层间位移角限值。然而,输入El-Centro与Kobe波峰值加速度PBA=0.5g工况下,车站结构的层间位移角已大于弹塑性层间位移角限值,据此判断结构应处于地震破坏状态;尤其输入地震波为Kobe波时,车站结构的层间位移角远远超过弹塑性层间位移角限值,应处于较严重的地震破坏状态,上述分析结果与1995年阪神地震中DAIKAI地铁车站的实际严重震害相一致[24]。

就不同的输入地震动而言,车站结构的地震反应具有明显的差异,输入具有中低频振动特征的El- Centro与Kobe波时车站结构的层间位移角明显大于输入具有高频振动特征卧龙波时的层间位移角。究其原因应为本地铁地下车站结构所处的工程场地具有明显软土场地特征,其场地特征周期较长,输入具有中低频振动特征的Kobe波时场地地震反应最为强烈,进而导致地下车站结构周围侧向地基的顶底间相对侧移量较大。

2.2 车站结构地震损伤

为进一步分析不同中柱的设置工况对地铁地下车站主体结构抗震性能的影响,图6和图7给出了具有代表性的Kobe波输入峰值加速度PBA=0.3g(中震)和PBA=0.5g(大震)工况下,采用传统方柱结构、传统圆柱结构和设置快速连接装置时装配式中柱结构的地震受拉损伤云图(DAMAGET、DAMAGEC分别代表混凝土的受拉及受压损伤因子,当它们趋近于1时,即表示该区域混凝土趋于破坏)。

由图6可知,输入峰值加速度PBA=0.3g工况下,采用传统连接方式的车站主体结构在顶底板与侧墙连接处、中柱与纵梁连接处均出现明显的地震受拉损伤;与方柱相比,采用圆柱的结构在中柱顶部及底部的损伤较小,且柱体与底板连接处的损伤也略小于传统方柱结构,表明采用圆形中柱的地下结构在地震中具有更高的抗震性能;采用快速连接装置的中柱装配式车站结构顶板两端损伤略微增大,侧墙底部倒角处出现贯穿截面的损伤,中柱顶部及底部未出现明显的地震受拉损伤,柱体与纵梁连接处也未见明显损伤,主要原因是快速连接装置的顶底部设置了两片钢制环包接头,在包覆住预制钢管混凝土柱的同时,预制钢管混凝土柱与纵梁之间的约束被大大的降低,从而避免了柱体与纵梁连接处可能出现的应力集中。同时,预制钢管混凝土柱外侧拥有一层钢制外表皮,在地震荷载作用时具有良好的延展性,能有效保护中柱内侧混凝土。同时发现在传统地铁车站结构中,中柱与纵梁的连接处同样发生了严重的地震损伤,以前的二维数值模型并未能模拟出此类现象。出现这种情况的原因是在二维模型的建立过程中,将三维的车站模型等效为了平面模型[24],中柱也根据车站的跨间距情况等效成一堵墙,其相关属性参数均依据中柱间距进行了折减,导致中柱与车站主体结构间存在着明显的强弱对比关系,在地震荷载的作用下,折减后强度明显较低的中柱将率先发生拉压破坏,从而出现了较为严重的地震损伤。在三维模型中,由于车站结构各个部分均为实体化建模,结构属性并未像二维模型那样发生折减,能较好地模拟震时中柱-纵梁连接处的拉压损伤情况,从而更好地反映结构的地震反应特性。

输入峰值加速度PBA=0.5g工况下,3种结构在顶底板与侧墙连接处的地震受拉损伤程度明显加重,地震损伤完全贯穿整个截面且形成大范围的损伤横贯连通区域;采用传统连接方式车站主体结构中柱全截面贯穿地震受拉破坏,顶底板两端处也出现了严重的地震受拉损伤,且两边侧墙下部也出现了较明显的地震受拉损伤;采用圆柱传统连接的结构,在柱体端部及顶板连接处的损伤明显小于方柱结构,中柱与纵梁上下连接处的损伤也略有减轻;与两种传统结构相比,采用预制钢管混凝土柱及其快速连接装置的车站主体结构中柱处仅出现轻微的地震受拉损伤,且中柱与底板连接处的损伤也有较为明显的减小,然而顶底板与侧墙连接处的损伤范围略大于传统连接的结构,左侧侧墙上部也出现了略微严重的地震受拉损伤。综上所述,地铁地下车站结构可以通过设置本文提出的预制钢管混凝土柱及其快速连接装置,有效降低车站主体结构中柱及其附件顶底板的地震受拉损伤。

在强地震作用下,地铁地下车站结构主要发生较为严重的地震受拉损伤,主体较少出现明显的地震受压损伤。本研究中,基岩输入地震动峰值加速度较小时车站主体结构均未出现明显的地震受压损伤。图8给出了Kobe波输入峰值加速度PBA=0.5g工况下车站主体结构的地震受压损伤云图(DAMAGEC代表混凝土材料受压损伤因子,接近于1时表示混凝土材料趋于完全受压破坏)。由图8可知,采用传统完全约束连接的车站主体结构中柱出现了明显的地震受压损伤,且圆形中柱的受压损伤情况略微大于矩形中柱,主要原因应是中柱惯性矩相同的情况下,圆形中柱的截面面积较小,震时的轴压比相对较大有关;采用预制钢管混凝土柱的车站主体结构整体均没有出现明显的地震受压损伤。综上所述,地铁地下车站结构可以通过设置本文提出的预制钢管混凝土柱及其快速连接装置,也可以有效降低车站主体结构中柱的地震受压损伤。

综上所述,采用本文提出的带快速连接装置的预制钢管混凝土柱具有较好的抗震性能,能够有效地提高地下结构的整体抗震性能。同时,在相同的截面惯性矩条件下,采用现浇圆形钢筋混凝土柱的地震受拉损伤明显轻于地下结构现浇方形中柱,但由于横截面积的减小,现浇圆形钢筋混凝土柱的地震受压损伤有所加重。根据上述分析结果,建议在强震作用下优先采用本文提出的带快速连接装置的预制钢管混凝土柱来提高地下结构的整体抗震性能,在中小震情况下,基于中柱相同横截面积的条件下优先采用圆形钢筋混凝土柱(图9)。

2.3 结构关键结点的动应力反应时程

为进一步探究预制钢管混凝土柱及其快速连接装置对地下车站结构地震反应的影响,这里给出了地铁地下车站主体结构及中柱顶底端关键结点处的动应力反应时程曲线。此处共选择了6个特殊节点,分别分布在顶板倒角处、底板倒角处,及中柱的顶部与底部。为更加全面地展示车站主体结构的震时反应特性,在车站结构内部相应位置提取了结构相应位置的动应力进行分析。

由图10可知,车站主体结构中结点A、结点B、结点C和结点D在强地震作用下处于明显的循环受压状态,且顶板内侧倒角处的动应力峰值明显小于底板内侧倒角处。与传统结构相比,中柱装配式地下结构的部分构件截面处动应力整体略微出现增大现象,与混凝土动力损伤破坏情况相对应。出现这种情况的主要原因是装配式中柱结构的中柱为预制钢管混凝土柱,柱端与主体纵梁间并不是完全固定,地震时常会发生一定的弹性滑移和分离;而传统结构的中柱与主体结构间为一体式浇筑,中柱与结构间不会发生相对滑移与分离,使得结构整体刚度略微较高。此外,采用传统完全约束连接的结构中柱结点E和结点F在强震阶段也出现了一定的循环受压状态;由于预制钢管混凝土柱快速连接装置的钢制环包接头具有一定的延展性,在地震荷载作用下能较好地保护中柱,因此在使用预制钢管混凝土柱快速连接装置的装配式中柱结构中,结点E和结点F的动应力峰值较传统结构时的计算结果明显减小,且呈现一定的弹性回滞。

当节点处混凝土拉应力接近或者超过C30混凝土抗拉强度2.4 MPa时,可认为该处已发生较为严重的受拉损伤;当压应力超过C30混凝土受压屈服强度14.64 MPa时可认为已发生受压损伤,抗压强度极限值为20.1 MPa。传统完全约束连接结构在地震波作用下,中柱端部结点的应力反应幅值接近了车站结构混凝土受拉极限强度,且已经明显超过受压屈服强度,尤其在圆形中柱顶端及底端的压应力,已达到C30混凝土的抗压强度极限值20.1 MPa,出现这种情况的主要原因应是中柱惯性矩相同的情况下,圆形中柱的截面面积较小,因此震时的应力幅值相对较大。在中柱装配式车站结构中,柱体顶底端应力反应时程曲线的波动范围明显减少到较小的应力范围内,且均未超过混凝土的极限抗拉强度和受压屈服强度,充分说明预制钢管混凝土柱及其快速连接装置的应用对中柱的应力反应均非常有利,有效提高了中柱的抗震性能。

2.4 预制钢管混凝土柱顶底侧向残余变形

为了反映在地震作用下预制钢管混凝土柱的侧向变形自恢复能力,本文提取预制钢管混凝土柱顶部与底部位移的数值,通过计算其与纵梁连接处在地震期间的差值,从而判断预制钢管混凝土柱的偏移及变形情况。从图11中可以发现,与传统结构相比,预制钢管混凝土柱及其快速连接装置的使用会略微加大中柱与纵梁间的相对偏移。同时,钢制快速连接装置具有较好的延展性,在地震荷载作用下,预制钢管混凝土柱相对位移最终趋于一个定值。由图11可知,中柱结构的残余变形均小于1.2 mm,表明预制钢管混凝土柱在地震荷载作用下偏移量较小,具有较好的抗震自复位能力。

3. 结论

本文针对新提出的带预制钢管混凝土柱地铁地下车站结构的特点,建立了土-地下车站结构的非线性动力相互作用的三维整体有限元分析模型。同时,为了说明部分装配式中柱车站结构与传统非装配式车站结构整体抗震性能存在的差异,建立了对应的传统非装配式车站结构的方柱和圆柱两种结构对应的三维有限元分析模型。考虑不同输入地震动特性和不同峰值加速度,研究了带快速连接装置的预制钢管混凝土柱地下车站结构的整体抗震性能,具体结论如下:

(1)当输入的地震动峰值加速度相同时,使用传统方柱结构车站结构的层间位移角幅值最大,采用预制钢管混凝土柱的装配式车站结构的层间位移角次之,使用传统圆柱结构的层间位移角最小。充分说明与方柱相比,在相同截面惯性矩条件下圆柱比方柱更能有效增强地下结构的抗侧移能力。

(2)就本文提出的预制钢管混凝土柱车站结构的地震损伤而言,随着输入地震动峰值加速度的增加,车站结构主体的地震损伤程度稍有加重,主体结构关键截面的应力、轴力幅值变化情况也反应了这一点。在中柱横截面上,由于预制钢管混凝土柱外侧拥有一层钢制外表皮,预制中柱与纵梁之间可以相对滑移或分离,能有效保护地下车站结构的中柱不受严重的地震破坏,进而提高地下车站结构的整体抗震性能。

(3)就快速连接装置的受力情况而言,随着地震荷载的逐步加大,连接装置中的顶底部钢制包接头、预制钢管混凝土柱的钢制外表皮仍处于材料弹塑性范围内。在地震荷载作用下,预制钢管混凝土柱侧向残余相对位移小于1.2 mm,具有较好的震后自复位能力。

(4)总体而言,对于单层框架式地铁地下车站结构,采用预制钢管混凝土柱快速连接装置能有效地降低结构中柱的地震损伤。一旦发生强震破坏,在震后能及时快速地对局部破坏的中柱进行拆卸、更换,从而提升地下车站结构的整体抗震性能水平和震后结构功能快速恢复能力。

受到土-结构动力相互作用的复杂性影响,对于采用预制钢管混凝土柱快速连接装置的多层地下结构,其地震反应特性仍有待进一步的研究。

-

表 1 填土区线型深基坑地层土体模型参数

Table 1 Model parameters of soil of linear deep foundation pit in filling area

土层 c′/kPa φ′/ (°)Erefoed/MPa Eref50/MPa Erefur/MPa G0/MPa γ0.7 /10-4m K0 Rf 人工填土 12 10 6.0 6.0 30.0 30.0 3.0 0.65 0.74 0.90 淤泥 10 8 — — — — — — — — 黏土 20 18 5.1 5.0 31.0 96.0 3.0 0.65 0.69 0.90 砂质黏性土 22 20 3.9 3.2 24.5 67.5 3.0 0.65 0.66 0.90 全风化岩 25 30 4.5 4.5 30.0 67.5 3.0 0.65 0.50 0.90 强风化岩 30 35 3.9 3.9 24.5 67.5 3.0 0.65 0.43 0.90 加固土 60 25 15.0 15.0 85.0 170.0 20.0 0.50 0.50 0.95 -

[1] 丘建金, 文建鹏. 深圳地区滨海软土工程特性及加固技术[J]. 工程地质学报, 2008, 16(4): 567-571. doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2008.04.023 QIU Jian-jin, WEN Jian-peng. Engineering characteristics and reinforcement technology of marine soft soil in costal area of Shenzhen[J]. Journal of Engineering Geology, 2008, 16(4): 567-571. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2008.04.023

[2] 刘国彬, 侯学渊. 软土基坑隆起变形的残余应力分析法[J]. 地下工程与隧道, 1996(2): 2-7. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DSGC199602000.htm LIU Guo-bin, HOU Xue-yuan. Residual stress analysis method for heave deformation of soft soil foundation pit[J]. Underground Engineering and Tunnels, 1996(2): 2-7. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DSGC199602000.htm

[3] 孙玉永, 周顺华, 庄丽. 考虑残余应力的基坑被动区土压力及强度计算[J]. 土木工程学报, 2011, 44(9): 94-99. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC201109012.htm SUN Yu-yong, ZHOU Shun-hua, ZHUANG Li. Calculation of passive earth pressure and shear strength in foundation pits considering residual stress[J]. China Civil Engineering Journal, 2011, 44(9): 94-99. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC201109012.htm

[4] 孔令荣. 考虑残余应力的基坑回弹变形分析[J]. 岩土工程学报, 2010, 32(增刊1): 79-82. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC2010S1016.htm KONG Ling-rong. Rebound deformation of foundation pits considering residual stress[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2010, 32(S1): 79-82. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC2010S1016.htm

[5] 谢征兵, 俞峰, 苟尧泊, 等. 软土地区基坑回弹变形预测方法研究[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版), 2016, 35(3): 479-486. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZJSG201603027.htm XIE Zheng-bing, YU Feng, GOU Yao-bo, et al. Methods for predicting the rebound deformation of foundation pit in soft soil area[J]. Journal of Zhejiang Sci-Tech University (Natural Sciences Edition), 2016, 35(3): 479-486. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZJSG201603027.htm

[6] 龚晓南. 地基处理手册[M]. 3版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008. GONG Xiao-nan. Foundation Treatment Manual[M]. 3rd ed. Beijing: China Architecture and Building Press, 2008. (in Chinese)

[7] 黄宏伟, 任臻, 钱伟. 深基坑内加固与墙体侧向位移的相互影响实测分析[J]. 建筑结构, 2000, 30(11): 55-57. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JCJG200011019.htm HUANG Hong-wei, REN Zhen, QIAN Wei. Interaction analysis on consolidation of soil and lateral deformation of retaining wall in excavation pit[J]. Building Structure, 2000, 30(11): 55-57. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JCJG200011019.htm

[8] 秦爱芳, 胡中雄, 彭世娟. 上海软土地区受卸荷影响的基坑工程被动区土体加固深度研究[J]. 岩土工程学报, 2008, 30(6): 935-940. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC200806025.htm QIN Ai-fang, HU Zhong-xiong, PENG Shi-juan. Depth of soil stabilization in passive area of foundation pits for Shanghai soft clay[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2008, 30(6): 935-940. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC200806025.htm

[9] 刘溢, 李镜培, 陈伟. 被动区深层搅拌桩加固对超大深基坑变形的影响[J]. 岩土工程学报, 2012, 34(增刊1): 465-469. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC2012S1092.htm LIU Yi, LI Jing-pei, CHEN Wei. Effect of reinforcement of deep mixing piles on deformation of ultra-deep excavations in passive zone[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(S1): 465-469. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC2012S1092.htm

[10] 顾晓强, 吴瑞拓, 梁发云, 等. 上海土体小应变硬化模型整套参数取值方法及工程验证[J]. 岩土力学, 2021, 42(3): 833-845. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX202103026.htm GU Xiao-qiang, WU Rui-tuo, LIANG Fa-yun, et al. On HSS model parameters for Shanghai soils with engineering verification[J]. Rock and Soil Mechanics, 2021, 42(3): 833-845. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX202103026.htm

-

期刊类型引用(3)

1. 陈志敏,易明炀,杨志强,王壹敏. 埋深和水土含量对松散岩堆抗剪强度的影响. 铁道建筑. 2024(02): 112-117 .  百度学术

百度学术

2. 张赓旺,宋嘉杰. 含水率及填充土含量对松散岩堆体抗剪强度的影响规律. 高速铁路技术. 2023(05): 34-39 .  百度学术

百度学术

3. 祝艳波,刘振谦,李文杰,苗帅升,李红飞,兰恒星. 黄土-三趾马红土滑坡滑带土的长期强度影响因素研究. 水文地质工程地质. 2022(02): 148-156 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(5)

下载:

下载: