Experimental investigation on gas permeability and diffusion of polyacrylamide-amended CCL

-

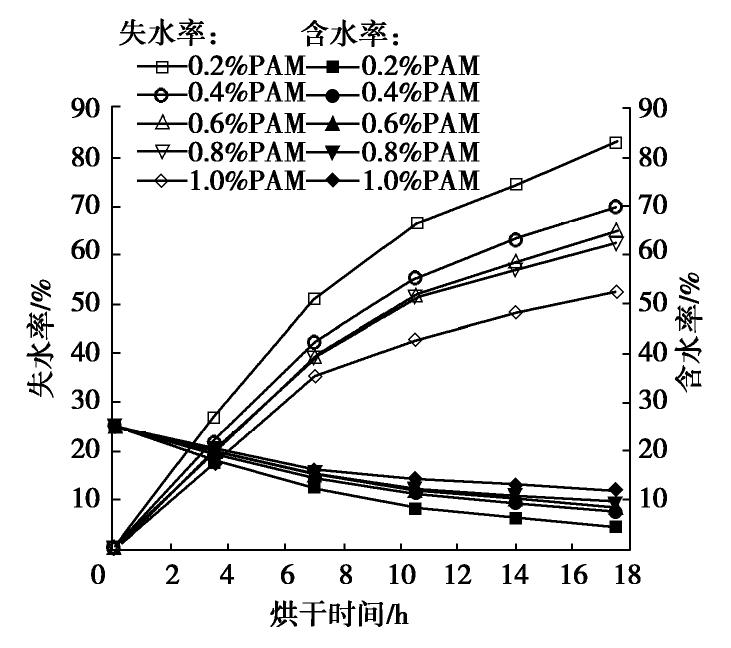

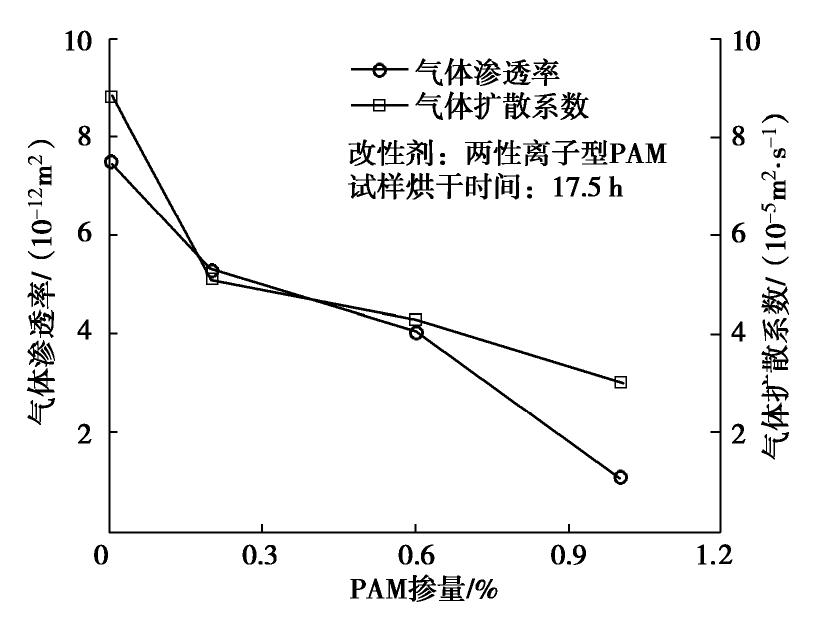

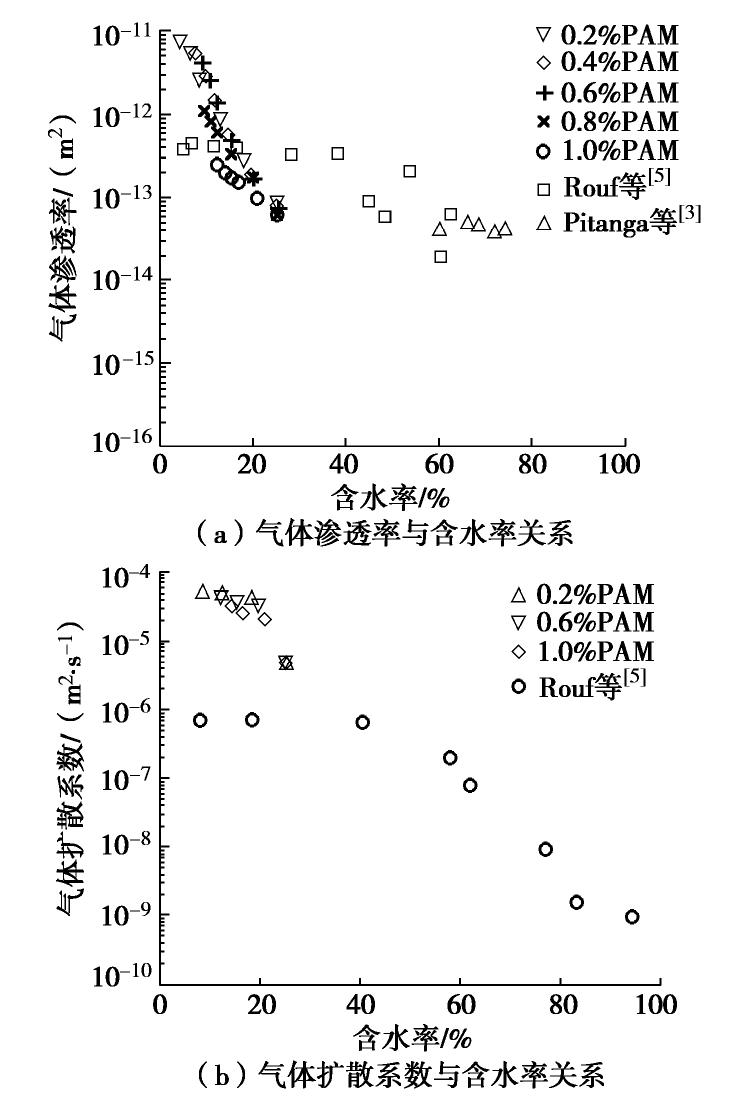

摘要: 以常州某污染场地覆土为研究对象,通过持水性能测试、土体气体渗透试验和气体扩散试验,研究PAM改性击实黏土的含水率、失水率、气体渗透率Kp和气体扩散系数Dp随掺量的变化规律。结果表明,掺量增加,烘干后击实黏土的含水率增大,失水率则反之,当PAM掺量为0.8%~1.0%时,持水性能优于普通农林持水剂;掺量增加,气体渗透率Kp和气体扩散系数Dp降低,当掺量从0增加到1.0%时,气体渗透率Kp下降约1个数量级,气体扩散系数Dp为原来的35%。Abstract: A series of water retention tests, gas permeability and diffusion tests are conducted to investigate the water content, water loss rate, gas permeability Kp and gas diffusion coefficient Dp of CCL with different modified amounts of PAM. The results indicate that the water content increases with the increasing amount of PAM, the water loss rate exhibits an opposite trend, and the water retention performance is better than that of the ordinary agroforestry water-retaining agent with the dosage ranged from 0.8% to 1.0%. The gas permeability and gas diffusion coefficient decrease with the increasing amount of PAM. When the content increases from 0 to 1.0%, Kp decreases by about one order of magnitude, and Dp is 35% of the original one.

-

0. 引言

残余应力是物体在未受外力作用时,其内部以平衡状态存在的应力[1]。现有研究表明,岩土工程中,残余应力广泛存在,例如隧道、基坑开挖过程中的卸载作用[2-3],路基结构经列车动荷载长期循环加卸作用[4]。这一系列问题主要是由于岩土体为典型的弹塑性材料,无论岩石本身,还是其衍生出的碎石、砂、土等颗粒材料,都具有离散性,其内摩擦特性会影响卸载过程中局部应力的释放,所以体系内会产生残余应力。

国内外学者针对岩土体材料应力释放及残余应力现象进行过诸多研究。早在1956年,Mullis[5]使用砂土进行大型基坑模型试验,发现水平残余应力与砂土密度和加载压力大小相关,并估计了残余应力的大小范围;Ingold[6]分析了机械碾压所产生的残余应力,认为墙后土压力会在墙体侧向位移较小时显著增加;孙玉永等[7]也通过砂箱加卸载试验建立了土中残余应力的经验公式,并提出了考虑残余应力的基坑被动区土压力计算方法;周顺华[8]认为,土体经开挖后,局部应力释放会受其它部分土体约束,从而其变形和应力释放受阻,在细观上表现为土体颗粒间存在的残余应力。

目前有关岩土体残余应力的研究多以模型试验为主,分析对象主要是地基、基坑、挡土墙等,对压实后路基填土的残余应力特性关注较少。研究的残余应力影响因素多为卸荷量、边界条件等,并未考虑土体类别、含水率以及压实密度等条件对残余应力的影响。除此之外,目前试验研究均采用土压力盒测试残余应力大小,其测试精度受土压力盒匹配误差等固有缺陷影响较大。为此,本文采用自主设计加工的试验装置,开展黏性土和砂土的残余应力测试分析,在不干扰试样应力状态的条件下测试水平残余应力大小,分析土体类别、含水率、压实密度以及加卸荷载等因素对残余应力的影响,并提出基于土体力学参数的水平残余应力估算方法,为进一步分析路基压实土的残余应力特性提供参考。

1. 测试装置与试验方案

1.1 测试装置

试验使用的压实土水平残余应力测试系统[9]分为模型箱、压实加载装置、测试系统三部分,如图1所示。模型箱主要包括刚性敞口限位箱、内圆外方的试样筒、护筒,试样筒和护筒由对开半筒、半护筒组成,试样筒内尺寸为Φ152 mm×h115 mm;为减小试样筒在水平方向移动过程中的摩擦,其底部与限位箱通过“滚珠-滑道”结构接触;试样筒左右两侧分别与限位螺栓、压力传感器接触,以近似形成侧限条件。压实加载装置由千斤顶、击实锤、量力环、反力架、以及限位块组成,其中击实锤用于砂土压实。测试系统包括压力传感器、静态应变仪、计算机、百分表。

调节限位螺栓,使试样筒与压力传感器良好接触。土体经分层压实后,试样筒由于残余应力效应会有向两侧移动的趋势,通过压力传感器测得压实土水平残余应力。拆除护筒后,使用千斤顶施加竖向荷载,测得压实土水平应力变化值和竖向变形量。

1.2 试验方案

试验研究含水率、压实度(相对密度)以及多次加卸荷载对压实黏性土和砂土水平残余应力的影响规律。表1为试验方案,通过分层压实制备压实土试样,待拆除护筒后加卸两轮竖向荷载,每次加卸载制度如下:0→50→100→150→200→400→600→800→600→ 400→200→150→100→50→0 kPa。

表 1 试验方案Table 1. Test schemes试验方案 土类 含水率/% 压实度/% 1-1 粉土 ωop 85,88,91,94,97,100 1-2 黏土 ωop-6,ωop-3,ωop+3,ωop+6 92 试验方案 土类 相对密度Dr 压实度/% 2-1 砂土 0.725 0,2,4 2-2 0.600,0.725,0.850 0 2. 试验材料与试样制备

2.1 试验材料

试验选取高液限粉质黏土和均匀级配中砂两种典型土样。根据《铁路工程土工试验规程:TB 10102— 2010》,对两种土样进行基本的物理性质试验,级配曲线如图2所示,基本物理性质指标见表2。

表 2 试验土样物理性质指标Table 2. Physical property indices of soils土类 颗粒相对质量密度Gs 液限wL/% 塑性指 数IP 最大干密度*ρdmax/(g ⋅ cm-3)最优含水率*wop/% 高液限粉质黏土 2.72 42.05 14.0 1.61 17.68 土类 颗粒相对质量密度Gs 最小干密度ρdmax/(g ⋅ cm-3)最大干密度ρdmax/(g ⋅ cm-3)最小孔隙比emin 最大孔隙比emax 均匀级配中砂 2.69 1.41 1.70 0.582 0.908 *由Z2重型击实试验所得。 2.2 试样制备

按目标含水率配制土料,并做闷料处理。调节限位螺栓对系统预压,保证试样筒与压力传感器良好接触。为减小试样筒内壁与试样间的摩擦力,在试样筒内壁涂抹一层凡士林。分层压实过程采用“体积-质量”控制法,对粉质黏土试样,使用千斤顶与反力梁施加竖向荷载,通过限位块较精准地控制每层的压实度,制备完成后的粉质黏土试样如图3(a)所示。对于砂土试样,则需通过击实锤分层振密砂土试样[10],达到目标相对密度的试样如图3(b)所示。

最后一层土样压实后,拆除护筒并将试样表面刮平,此时压实土处于残余应力状态,所测水平应力即为初始水平残余应力。随后,安装变形测量及加载设备,分级加载过程中,待试样状态稳定后记录压力传感器及百分表读数,稳定标准参考《铁路工程土工试验规程:TB10102—2010》地基系数试验:“每增加一级荷载,1 min的沉降量不大于该级荷载产生的沉降量的1%,每级荷载的稳定时间不少于3 min”。试验表明,粉质黏土和砂土试样在加卸荷载后5 min内即可达到稳定状态。加卸载完成后,卸除试样,观察传感器读数是否回复至初值附近。结果表明,整个试验过程中试样筒处于良好工作状态,并无土颗粒等异物进入试样筒缝隙,所测数据可靠。

3. 试验数据与分析

3.1 压实粉质黏土的残余应力特性

同一压实度(K=92%)条件下,粉质黏土试样在加卸载过程中水平应力和竖向变形变化曲线如图4所示。

图4表明,试样分层压实后,水平残余应力随含水率升高而降低;加载初期,由于边壁摩擦和土体自身强度的影响,水平应力增长缓慢,随竖向荷载的增大,水平应力近似呈线性增大趋势;卸载阶段,则有相反结果;两次加卸载过程中,试样产生的塑性变形从0.4~0.7 mm减小到0.1 mm以内,对应的回弹变形基本保持在1.2~1.7 mm,其中含水率大的试样塑性、回弹变形均较大;经过第一次加卸载,试样水平残余应力有所提高,再次加卸载对试样影响较小,总体增幅约为4%~6%,且增幅大小与含水率无明显关系。

同一含水率(w=17.48%)条件下,试样在加卸载过程中水平应力和竖向变形的变化曲线如图5所示。试验表明,试样水平残余应力随压实度提高明显增大;两次加卸载后,试样的水平残余应力较初值有一定增大,且第一次加卸载引起的增幅相对较大;两次加卸载后,试样产生约0.5~3 mm塑性变形,水平残余应力增幅约2.7%~21.3%,其中低压实度试样产生的塑性变形较大,其水平残余应力增幅也更明显。

图5中竖向变形曲线表明,随压实度由低至高变化,两次加卸载过程中产生的塑性变形,由1.5~0.5 mm,降低至1.2~0.1 mm,对应的回弹变形约在1.7~1.4 mm小幅波动,分析可知,低压实度试样在加卸载过程中以塑性变形为主,而高压实度试样的弹性变形占比更大。

由于加卸载引起压实度小幅变化,故分别绘制试样在3种状态下水平残余应力随含水率的变化曲线,如图6(a)所示;图6(b)则反映了同一含水率条件下,压实度对水平残余应力的影响。由图6可知,粉质黏土试样在3种状态下,其水平残余应力均随含水率升高呈均表现出线性减小趋势;粉质黏土的水平残余应力与压实度有较好的分段线性化特点;压实度较含水率更明显的影响粉质黏土水平残余应力大小。

3.2 压实砂土的残余应力特性

同一相对密度(Dr=0.725)下,均匀级配中砂在加卸载过程中不同含水率试样水平应力和竖向变形变化曲线如图7所示。

由图7可知,同一相对密度下,砂土含水率越高(不超过4%),其水平残余应力越大;加载阶段,由于砂土不易被静载压密,其水平应力的增长基本呈线性增大趋势;卸载阶段,卸荷量较小时,水平应力减小缓慢,卸荷达到一定量值后水平应力迅速减小,这与粉质黏土试样在卸载过程中出现的现象类似,主要是因为卸载过程中土颗粒间的摩擦锁固力是逐步释放的,当卸荷量大于土颗粒间的摩擦锁固力时便出现应力迅速衰减的现象[7];两次加卸载过程中,试样产生的塑性变形从0.3~0.7 mm减小到0.1 mm以内,对应的回弹变形基本保持在0.5~0.4 mm,其中含水率大的试样塑性变形较大,但回弹变形较小;受静力加卸载作用,砂土颗粒间的摩擦锁固效应增强,导致水平残余应力显著增大,由初值的5.5~11.8 kPa增长到43.2~53.1 kPa,其中高含水率试样的增幅较大。

同一含水率(w=0%)条件下,加卸载过程中,不同相对密度的砂土试样水平应力和竖向变形变化曲线如图8所示。相对密度对水平残余应力的影响与含水率对水平残余应力的影响规律类似;两次加卸载过程中,随相对密度的提高,试样产生的塑性变形维持在0.5~0.3 mm,对应的回弹变形保持在0.5~0.4 mm,其中低相对密度试样的塑性变形较大,但回弹变形较小;静力加卸载同样使砂土颗粒间的摩擦锁固效应增强,导致水平残余应力显著增大,由初值的2.2~8.5 kPa增长到38.2~55.3 kPa,其中相对密度高的试样增幅较大。

均匀级配中砂水平残余应力与含水率和相对密度的关系曲线,如图9所示。曲线表明,无论含水率还是相对密度,二者对砂土水平残余应力的影响均为正相关关系,随含水率或相对密度提高都表现出近似线性增大趋势;砂土的水平残余应力不仅与含水率、相对密度有关,还明显受静力加卸载影响,主要原因是砂土不易被静荷载压密,反复加卸载能使砂土颗粒间的摩擦锁固力增强。

3.3 粉质黏土和砂土残余应力特性对比分析

以上分析表明,粉质黏土和砂土的水平残余应力有以下特性:

试样制备过程中,对黏聚力较小的均匀级配中砂,采用振动压实方式可获得较大相对密度,但颗粒间的接触应力较小,摩擦锁固效应不显著,表现出较低的初始水平残余应力。而存在较大黏聚力的粉质黏土经静载压密后,颗粒之间的接触力迅速增大,摩擦锁固效应明显增强,产生的初始水平残余应力较大。

加卸载过程中,两种土样也表现出不同的特性。粉质黏土试样经两次加卸载,密度增大,水平残余应力与压实度表现出良好的折线型加速增大规律。而均匀级配中砂,经两次静力加卸载后,试样相对密度小幅提高,但水平残余应力显著增大,且随加卸载次数增多而进一步提高。主要原因是,粉质黏土在制样的压实阶段就已经形成了较大的摩擦锁固力,加卸载后残余应力增大实际上是压实度增大引起的。而砂土颗粒间的接触力则是在静压下显著提高,如同填砂路基施工一样,需先通过压路机振动压密,再进行静压稳固,可提高路基的压实质量[10]。

压实度或相对密度的增大,均会使粉质黏土和砂土试样的水平残余应力增加;含水率的提高,会增厚粉质黏土颗粒表面的结合水膜,减弱摩擦锁固力,进而降低压实粉质黏土的水平残余应力;但砂土含水率的升高会增强颗粒间的毛细效应,出现似黏聚力,可提高砂土的水平残余应力。

3.4 压实土残余应力估算

(1)抗剪能力分量与残余应力关系

张嘎等[11]认为在土的剪切过程中,可将某一剪应变对应的剪应力(或抗剪能力)划分为黏聚力和内摩擦角两个特征分量。正如路基土在压实过程,由于碾压土层厚度较薄、剪切应变小,填土的内摩擦角分量发挥程度较弱,土体抗剪切变形能力以黏聚力分量为主,且在剪切位移达到某一特征剪切位移xm时,黏聚力出现峰值cm。

同理,水平残余应力测试中,分析试样竖向荷载卸除前后的应力状态,取受边界效应影响较小的试样中心部位为隔离体单元分析,如图10所示。卸载前,试样处于侧限压缩状态,并发生了一定的塑性变形;卸载后,试样仅受水平残余应力σr作用,且为大主应力σ1,竖向应力即小主应力σ3=0,此时,试样仅受径向侧压力作用,其回弹变形小,类似于小剪应变状态。

为得到小剪应变状态下土体抗剪能力特征分量,通过直剪试验,求得试样的黏聚力分量峰值cm及其对应的内摩擦角分量φf。具体方法如下:根据直剪试验的剪切位移与剪应力关系曲线,基于Coulomb强度理论,对不同剪切位移x对应的剪应力τ和法向应力σ,进行线性回归,得到试样的黏聚力分量c(x)和内摩擦角分量φ(x)变化曲线,如图11所示,其中试样的压实密度和含水率均为实测值。

以粉质黏土试样为例,考虑侧壁摩擦对试样法向应力的影响,得到加卸载过程中应力圆与c,φ强度包线和反映抗剪能力的cm,φf特征包线的位置关系,如图12所示。两种试样均有以下变化规律:加载阶段,随竖向荷载增大,应力圆右移,半径先减小后增大,最终达到破坏状态;卸载阶段,应力圆逐渐变小,当竖向荷载减小到一定数值后,大小主应力转向,竖向荷载完全卸除后,应力圆近似与cm,φf特征包线相切。

由图12可知,两种试样卸载后的应力状态与反映抗剪能力的cm,φf密切相关。又因为试样卸载回弹变形较小,反映土体抗剪能力的黏聚力、内摩擦角分量较接近于cm,φf,由Mohr-Coulomb准则,可得水平残余应力与cm,φf之间的关系:

σr=σ1=σ3⋅tan(45∘+φf/2)+2cm⋅tan(45∘+φf/2)=2cm⋅tan(45∘+φf/2) 。 (1) 式(1)中包含的黏聚力和内摩擦角分量反映了压实度、含水率等多种影响因素。所建立的分析模型及估算方法在一定程度上反映了压实土水平残余应力和土体力学参数之间的联系。

(2)估算误差分析

由抗剪能力特征分量cm,φf,按式(1)进行水平残余应力估算,并与测试值进行对比分析,结果见表3。

表 3 水平残余应力估算误差分析Table 3. Estimated values of residual stress and relative errors under different shear displacements粉质黏土 砂土 压实度K/% 测试值/kPa 估算值/kPa 估算误差/% 相对密度Dr 测试值/kPa 估算值/kPa 估算误差/% 82.5 66.0 61.4 -6.97 0.596 38.2 40.4 5.76 84.7 82.8 87.9 6.16 87.8 106.4 134.1 26.03 0.735 43.2 55.5 28.47 90.0 123.2 148.7 20.70 91.8 139.7 143.2 2.51 0.835 55.3 65.9 19.17 95.0 195.3 174.6 -10.60 由于直剪试验制样过程中,压实粉质黏土存在卸荷膨胀现象,试样压实度与残余应力测试试样的实测值不完全对应,但误差在允许范围内。因为粉质黏土试样的残余应力与压实度有较强的线性关系,为减小计算误差,通过图6(b)的关系曲线导出水平残余应力值;对于砂土,因其残余应力与加卸静载有关,分析误差时取较为稳定的第二次卸载后的残余应力测试值。

由表3可知,粉质黏土水平残余应力估算值在测试值附近波动,相对误差范围为-6.97%~26.03%,平均值为6.30%;砂土水平残余应力的估计误差在5.76%~28.47%,平均值为17.80%。

4. 结论

(1)压实粉质黏土的颗粒间接触力较大,摩擦锁固效应较强,水平残余应力与压实呈折线型加速增大的分段线性化特点,随含水率提高近似呈线性减小趋势;其中,压实度对水平残余应力的影响大于含水率。

(2)振动压密的砂土试样颗粒间接触力较小,多次加卸静荷载可显著增强摩擦锁固效应,大幅提高水平残余应力。在相同压实条件下,随含水率(不超过4%)和相对密度的增大,砂土水平残余应力均近似呈线性增大规律。

(3)压实粉质黏土的水平残余应力明显大于均匀级配砂土,由建立的压实土水平残余应力分析模型,获得的估算值与测试值吻合较好。试验表明,粉质黏土试样的估算误差在-10.60%~26.03%波动,砂土试样的估算误差在5.76%~28.47%,平均值分别为6.30%和17.80%。

-

表 1 试验方案

Table 1 Test schemes

改性剂名称 类型 分子量/w 掺量/% 烘干时间/h 测试参数 聚丙烯酰胺(PAM) 两性离子型 1200 0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 0,3.5,7,10.5,14,17.5 含水率w、失水率Ws、气体渗透率Kp、气体扩散系数Dp -

[1] YOU K H, ZHAN H B. Comparisons of diffusive and advective fluxes of gas phase volatile organic compounds (VOCs) in unsaturated zones under natural conditions[J]. Advances in Water Resources, 2013, 52: 221-231. doi: 10.1016/j.advwatres.2012.11.021

[2] CONANT B H, GILLHAM R W, MENDOZA C A. Vapor transport of trichloroethylene in the unsaturated zone: field and numerical modeling investigations[J]. Water Resources Research, 1996, 32(1): 9-22. doi: 10.1029/95WR02965

[3] PITANGA H N, PIERSON P, VILAR O M. Measurement of gas permeability in geosynthetic clay liners in transient flow mode[J]. Geotechnical Testing Journal, 2011, 34(1): 103000. doi: 10.1520/GTJ103000

[4] BOUAZZA A, VANGPAISAL T. Gas advective flux of partially saturated geosynthetic clay liners[M]//Advances in Transportation and Geoenvironmental Systems Using Geosynthetics. Denver: American Society of Civil Engineers, 2000.

[5] ROUF M A, BOUAZZA A, SINGH R M, et al. Gas flow unified measurement system for sequential measurement of gas diffusion and gas permeability of partially hydrated geosynthetic clay liners[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2016, 53(6): 1000-1012. doi: 10.1139/cgj-2015-0123

[6] HORSEMAN S T, HARRINGTON J F, SELLIN P. Gas migration in clay barriers[J]. Engineering Geology, 1999, 54(1/2): 139-149.

[7] 员学锋. PAM的土壤保水、保肥及作物增产效应研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2003. YUAN Xue-feng. Study of PAM on Water Conservation, Fertilizer Conservation and Increasing Yield[D]. Yangling: Northwest Sci-Tech University of Agricultural and Forestry, 2003. (in Chinese)

[8] LI Y, SHAO M G, HORTON R. Effect of polyacrylamide applications on soil hydraulic characteristics and sediment yield of sloping land[J]. Procedia Environmental Sciences, 2011, 11: 763-773. doi: 10.1016/j.proenv.2011.12.118

[9] QI C Q, BAI Y X, LIU J, et al. Desiccation cracking behavior of polyurethane and polyacrylamide admixed clayey soils[J]. Polymers, 2020, 12(10): 2398. doi: 10.3390/polym12102398

[10] YU B W, EL-ZEIN A, ROWE R K. Effect of added polymer on the desiccation and healing of a geosynthetic clay liner subject to thermal gradients[J]. Geotextiles and Geomembranes, 2020, 48(6): 928-939. doi: 10.1016/j.geotexmem.2020.08.001

[11] 苏志慧. 应用浓度梯度法估算农田和草地土壤地表CO2通量[D]. 北京: 中国农业大学, 2016. SU Zhi-hui. Using Gradient Method to Estimate Soil Surface CO2 Flux in Crop and Grass Field[D]. Beijing: China Agricultural University, 2016. (in Chinese)

[12] 张建刚. 十一种农林保水剂的基本特性对比研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2009. ZHANG Jian-gang. Comparative Analysis of Basic Properties to 11 Kind of A & F Super-Absorbent-Polymers[D]. Yanagling: Northwest Sci-Tech University of Agricultural and Forestry, 2009. (in Chinese)

-

期刊类型引用(9)

1. 胡江,李星. 深挖方膨胀土边坡时空变形特征分析. 岩土力学. 2024(10): 3071-3080 .  百度学术

百度学术

2. 赵凌峰,张凌凯. 北疆供水一期工程膨胀性渠坡滑动破坏机制与稳定分析. 工程力学. 2023(03): 129-140+188 .  百度学术

百度学术

3. 杨美琪. 基于二维渗流有限元下锦北输水渠道渗漏影响特征研究. 水利技术监督. 2023(03): 172-176 .  百度学术

百度学术

4. 闫科. 高地下水位渠道渗漏特性有限元分析. 水利技术监督. 2023(07): 175-177+189 .  百度学术

百度学术

5. 张凌凯,赵凌峰. 考虑含水率与干湿冻融影响的膨胀土蠕变损伤模型二次开发及工程应用. 水利水电技术(中英文). 2023(07): 205-217 .  百度学术

百度学术

6. 胡江,李星,马福恒. 深挖方膨胀土渠道边坡运行期变形成因分析. 长江科学院院报. 2023(11): 160-167 .  百度学术

百度学术

7. 胡江,杨宏伟,李星,马福恒. 高地下水位深挖方膨胀土渠坡运行期变形特征及其影响因素. 水利水电科技进展. 2022(05): 94-101 .  百度学术

百度学术

8. 陈思涵,王兵,方攀博,韩延成. 高地下水位渠段管、井相结合的复合排水及减压效果研究. 中国农村水利水电. 2022(09): 36-43 .  百度学术

百度学术

9. 江学辉. 土工袋加固膨胀土边坡稳定性分析. 居舍. 2021(24): 47-48 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: