Load and resistance in stability analysis of geotechnical engineering with safety factor method

-

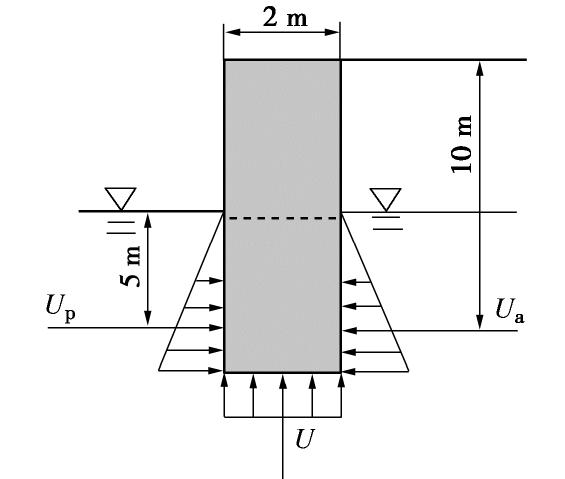

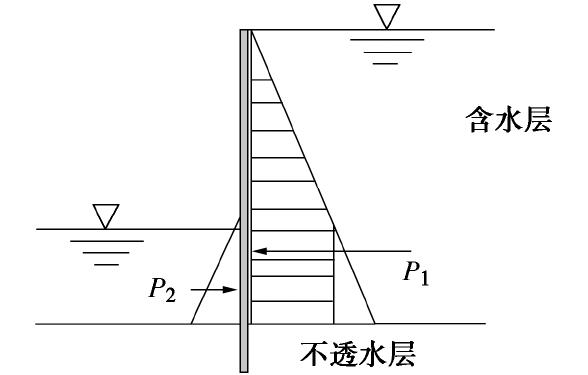

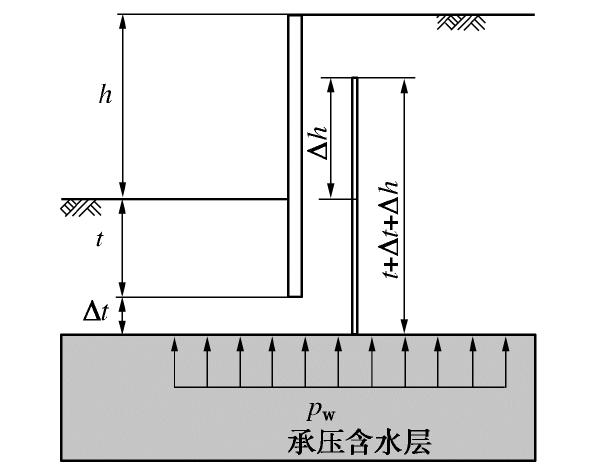

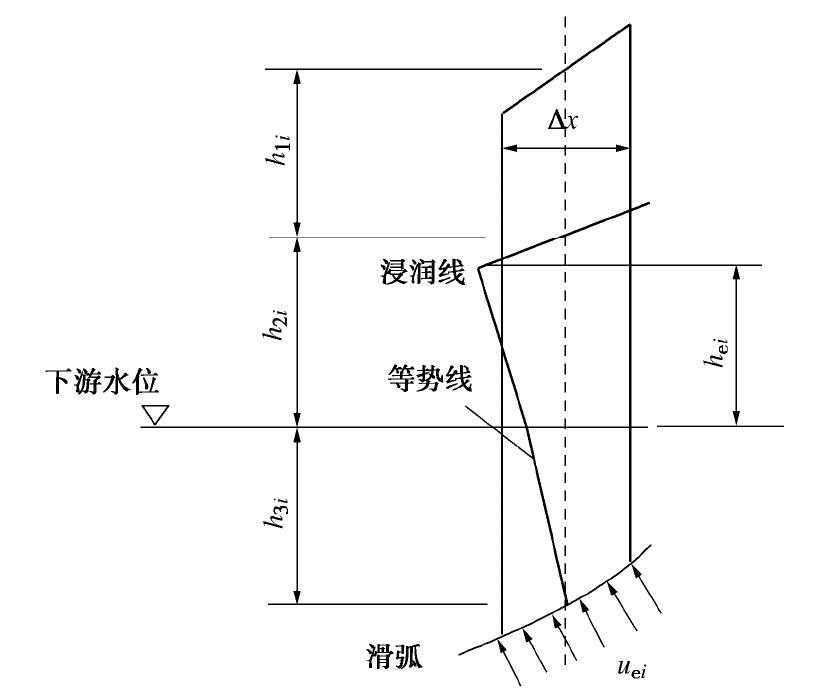

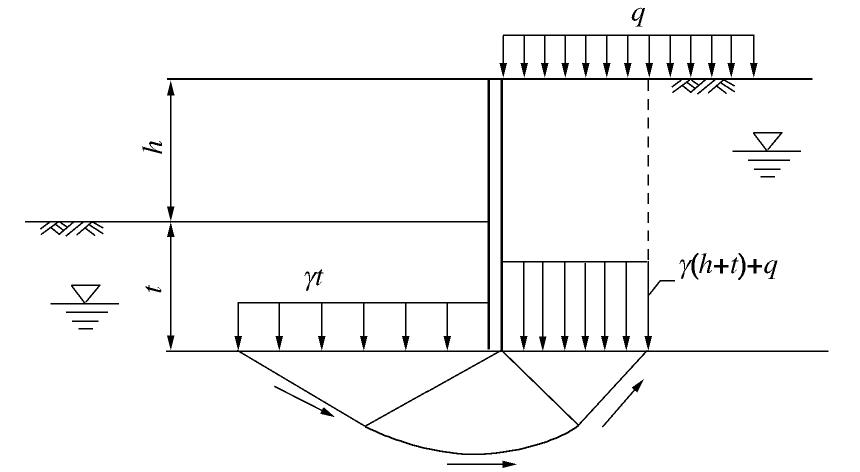

摘要: 讨论了在岩土工程的稳定分析中安全系数的定义及其不同的表示方式,指出了荷载与抗力的区分与界定的一些原则。提出在分析稳定问题时,静水下的岩土体与结构物的浮力应当与其重力具有相同身份;如用水压力计算应当与用浮力计算应得到相同的结果;对于在渗透场中的饱和土体,用其表面的水压力计算,应当与土骨架用浮力及渗透力计算得到相同的结果。指出在抗滑稳定分析中的力或力矩,作为荷载具有更大的权重,所以一些不确定性很小的反向力与力矩常常被当成负的荷载,因而用岩土材料的强度折减系数表示其安全系数可以正确地界定岩土抗滑稳定分析中的荷载与抗力。Abstract: The definition and different expressions of safety factor in stability analysis of geotechnical engineering are discussed, and the regulation of distinction between load and resistance in the stability analysis are pointed out. In the stability analysis in geotechnical engineering, the buoyancy of rock mass and structures under static water level shall have the same status of their gravity. The calculated results by use of water pressures on their surfaces have to be equal to those by use of deducting buoyancy. For the saturated soil mass in seepage field, the calculated results by use of the water pressures have to be equal to those by use of considering buoyancy and seepage force on soil skeleton. In the stability analysis, the forces or moments as the loads should have greater weight, thus some reverse forces and moments with little uncertainty will be treated as negative loads rather than the positive resistances. Accordingly, the load and resistance can be defined well provided that safety factor is expressed as the strength reduction factor in the analysis of stability against sliding.

-

Keywords:

- safety factor /

- load /

- resistance /

- strength reduction factor /

- action of water

-

0. 引言

随着经济的持续发展,越来越多的大型岩体工程陆续在高寒地区开工建设,如寒区隧道、公路以及边坡工程等。寒区岩体工程面临季节冻土、高原高寒等复杂地理环境和气候条件,沿线隧道、路基和边坡等长期经受季节更替、昼夜循环的巨大温度变化,致使出现诸如冻胀开裂、冻融滑塌、边坡失稳等不同程度的冻融灾害,岩体工程的稳定性和安全性受到极大威胁,给工程建设和后期运营带来严峻的挑战。深入研究冻融环境下岩石的时效力学特性和损伤破坏机制对于寒区岩体工程的建设运营和冻融灾害防治具有重要的理论价值和现实意义。

近年来,众多学者在冻融环境下岩石的力学特性和损伤破坏方面做了大量研究工作。Yamabe等[1]研究了一次冻融循环后岩石单轴抗压强度随着温度及冻融循环次数的变化规律;Chen等[2]对不同含水率下的凝灰岩进行冻融循环试验,研究了冻融环境下含水率对岩石强度的影响;Yavuz等[3]对12种碳酸盐岩开展冻融损伤演化试验,发现冻融后岩样的波速、硬度和抗压强度均出现了不同程度的下降;赖远明等[4]采用CT检测技术研究了冻融循环次数与CT数和岩石强度的关系;徐光苗等[5]研究了不同类型岩石的冻融破坏过程及其破坏模式;母剑桥等[6]研究了冻融循环次数对花岗岩单轴抗压强度的影响规律,并提出了两种冻融劣化模式;韩铁林等[7]对砂岩进行了冻融循环试验,研究了冻融循环与化学腐蚀共同作用下,岩石的损伤劣化机理;张慧梅等[8-9]对冻融后的红砂岩、页岩进行力学试验,研究冻融及岩性对岩石力学特性及损伤演化规律的影响,建立了冻融受荷损伤模型以描述岩石冻融受荷损伤演化规律;Lu等[10]对4例缺陷砂岩进行冻融循环试验和三轴压缩试验,分析了冻融循对岩石力学特性的影响,并建立冻融砂岩在载荷作用下的损伤演化方程;李新平等[11]以类岩石材料为对象进行冻融循环及单轴压缩试验,研究了裂隙长度及倾角对岩石力学特性及损伤演化规律的影响。

上述研究在冻融环境下岩石力学特性和损伤机理方面取得了丰富的研究成果。然而实际工程岩体往往处于围岩压力等荷载的长期作用下,而长期荷载作用下岩石的蠕变行为是影响岩体工程长期稳定性、导致岩体工程破坏的重要原因[12-14]。因此,对冻融环境下岩石在长期荷载作用下的蠕变特性研究十分必要。近年来,已有较多学者对长期荷载作用下岩石的蠕变特性及其模型进行研究。Fabre等[15]对3种不同岩性的泥岩进行了单轴蠕变试验,研究了岩性对岩石蠕变特性的影响;Tsai等[16]对弱胶结砂岩进行了蠕变试验,研究了蠕变过程在黏塑性应变与时间的关系;Yang等[17]对煤岩进行了三轴蠕变试验,研究了围压对岩石蠕变特性的影响;杨秀荣等[18]对片麻岩进行了不同冻融循环条件下的三轴蠕变试验,研究了冻融循环对岩石蠕变特性的影响;Li等[19]对冻融后的砂岩进行了蠕变试验,研究了冻融循环对砂岩蠕变变形及孔隙结构的影响;陈国庆等[20]对砂岩进行了不同冻融循环条件下的蠕变试验,研究了冻融循环环境下,岩石蠕变变形、蠕变速率及长期强度的变化规律,徐卫亚等[21]提出一个非线性黏塑性元件,建立了能够反映岩石蠕变三阶段的非线性黏弹塑性流变模型;李栋伟等[22]对不同温度条件下的白垩系软岩进行蠕变试验,提出能够描述冻结软岩蠕变特性的黏弹塑非线性蠕变模型。

综上所述,目前在岩石蠕变特性及模型研究方面已取得一定的研究成果,然而对于冻融岩石在加卸载条件下的蠕变特性以及考虑冻融次数影响的流变模型研究还未见相关报道。基于此,本文以饱和红砂岩为对象,对不同冻融条件下的红砂岩进行三轴分级加卸载蠕变试验,研究冻融循环对岩石蠕变特性的影响,并根据试验结果建立考虑冻融循环次数对岩石蠕变损伤影响的冻融-损伤蠕变模型,可为寒区岩体工程的长期稳定性评价提供理论指导。

1. 试验方法

1.1 试样制备

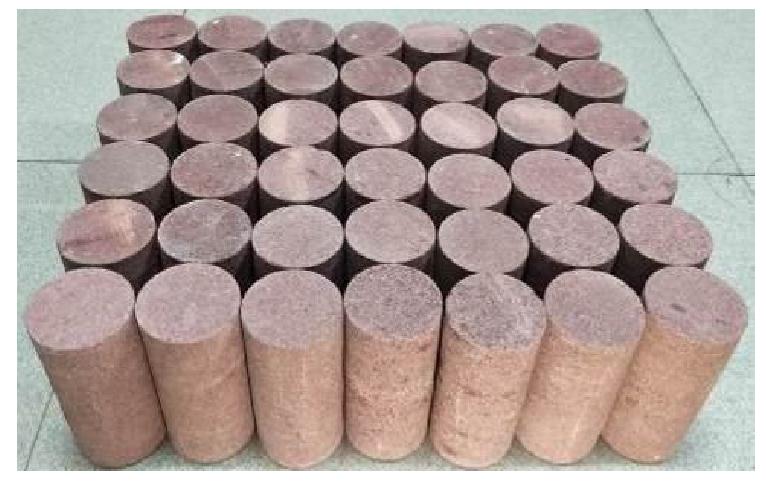

对现场取回的红砂岩岩块进行钻孔取芯,按照国际岩石力学学会试验规程将钻孔取出的岩芯切割、打磨为直径50 mm,高度100 mm,端面不平整度不超过0.02 mm的标准岩样,如图1所示。

试验前先将视觉上差别较大的岩样剔除,而后将其余岩样放入烘箱,在105℃恒温下烘干24 h,待其冷却后测得其干密度和纵波波速。根据纵波波速和干密度相近原则将岩样分为5组,每组8个,共40个。对各组岩样进行真空抽气饱和,抽气压力为0.1MPa,抽气4 h后在大气压力下静置6 h,取出岩样测得饱和岩样质量,以此得到岩样的饱和密度、饱和含水率和孔隙率,岩样物理参数:纵波波速=1211 m/s,干密度=2.24 g/cm3,饱和密度=2.35 g/cm3,饱和含水率=5.31%,孔隙度=9.6%。

1.2 试验方案

将制备好的饱和红砂岩岩样放入冻融循环试验箱进行冻融循环试验。根据高寒地区昼夜温差变化设定冻融循环温度及高、低温持续时间。冻融循环温度设定为冻结温度-20℃,融解温度20℃,冻融温度相互转换的时间间隔为12 h,每24 h为一个冻融循环周期。根据每次冻融循环后岩石物理力学性质的劣化程度,分别对不同组别的岩样进行0,1,5,9,13次冻融循环。

常规三轴压缩试验及三轴加卸载蠕变试验均在TAW-1000岩石三轴蠕变试验机(图2)上进行,试验室内温度为恒温25℃。该试验机由常规三轴、伺服加载、变形监测和数据采集4个单元组成,其最大轴向荷载可施加至1000 kN,最大围压为100 MPa。

对经历不同冻融循环次数后的红砂岩进行围压分别为0,2,4,6 MPa的常规三轴压缩试验,得到各岩样三轴抗压强度

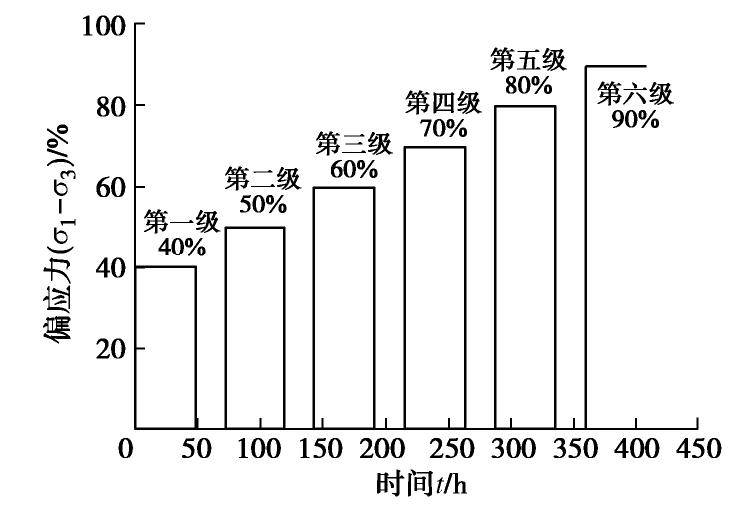

σc 。而后对各组岩样进行围压分别为0,2,4,6 MPa的分级加卸载蠕变试验。根据常规三轴压缩试验得到的三轴抗压强度值,确定岩样在各级应力水平下的偏应力值。第一级加载应力40%σc ,之后每级加载应力增加10%σc ,直至岩样破坏。加卸载方式采用应力控制,加载速率为0.01 MPa/s,每级荷载持续时间2 d后卸载至偏应力为0 MPa,卸载速率为0.03 MPa/s,卸载后持续时间1 d,而后进行下一级加载,依次重复,得到三轴加卸载蠕变曲线。具体加载方式如图3所示。围压为2 MPa时,不同冻融循环条件下各级偏应力大小如表1所示。表 1 围压2 MPa时,不同冻融条件下红砂岩三轴蠕变试验中各级偏应力加载值Table 1. Deviatoric stresses in triaxial creep tests on red sandstone after different freeze-thaw conditions at confining pressure of 2 MPa冻融循环次数/次 岩样编号 纵波波速/(m·s-1) 偏应力水平/MPa 第一级 第二级 第三级 第四级 第五级 第六级 0 24-6 1185 8.27 10.34 12.40 14.47 16.54 18.60 1 24-16 1174 7.65 9.57 11.48 13.39 15.30 17.22 5 24-9 1191 7.12 8.90 10.67 12.45 14.23 16.01 9 24-22 1164 6.74 8.43 10.12 11.80 13.49 15.17 13 24-1 1180 6.60 8.26 9.91 11.56 13.21 14.86 2. 试验结果分析

2.1 分级加卸载蠕变试验结果

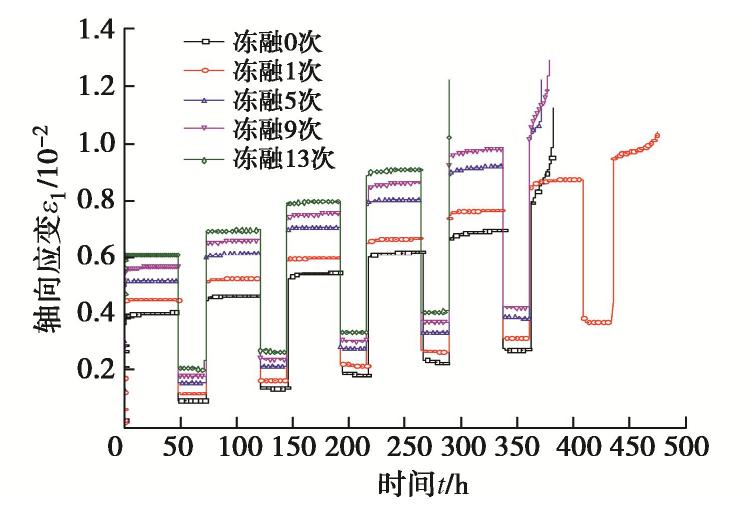

因篇幅所限,本文仅以2 MPa围压下红砂岩分级加卸载蠕变试验结果为例,说明冻融循环对蠕变特性的影响。图4为2 MPa围压时不同冻融循环条件下红砂岩加卸载蠕变曲线。可以看出,冻融循环0,1,5,9次后的红砂岩蠕变曲线均表现出3个阶段:蠕变速率降低(初始蠕变)、蠕变速率恒定(稳态蠕变)和蠕变速率增大(加速蠕变),而冻融13次后的红砂岩由于冻融循环作用对岩样损伤较大,加之岩样本身的离散性,在第五级应力(80%

σc )加载过程中就已破坏,未能呈现加速蠕变阶段。除冻融1次和13次的岩样外,其余岩样均在第六级应力水平(90%

σc )下产生加速蠕变阶段直至破坏,这与Ma等[23]、Zhao等ADDIN NE.Ref.{5955C403-8984-4F2F-9DB0-F64089D9549F}[24]的试验结果相似。相同围压条件下,随着应力水平的增加,红砂岩瞬时变形及蠕变变形均逐渐增大直至岩样破坏。冻融循环次数的增加对岩石变形有显著影响,岩样变形随冻融循环次数的增加逐渐增大,且随着应力水平的增加,冻融作用对岩样变形的影响愈加显著。2.2 冻融循环对红砂岩蠕变变形的影响

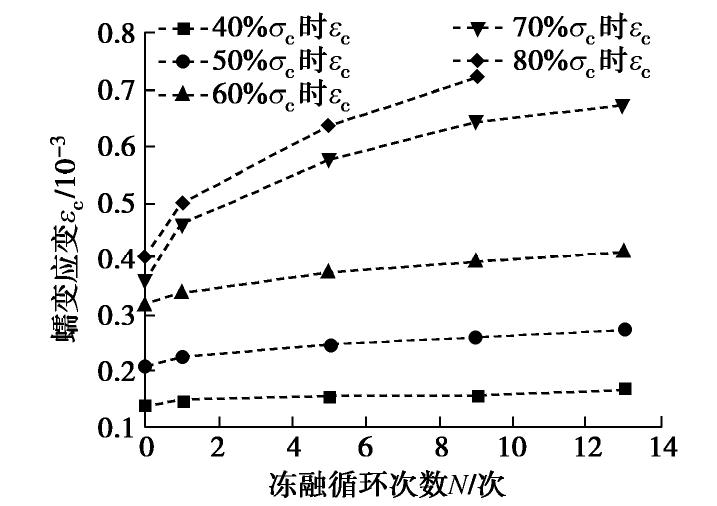

根据分级加卸载蠕变试验结果可知,各级应力水平下岩石瞬时应变由瞬弹性应变和考虑加载历史的瞬塑性应变组成,蠕应变由可恢复的黏弹性应变和不可恢复的黏塑性应变组成。由分级加卸载蠕变数据处理方法得到各级应力水平下岩石的瞬弹、瞬塑、黏弹及黏塑性应变[25-26]。岩样进入加速蠕变阶段前,各级应力水平下蠕应变与冻融循环次数的关系如图5所示。可以看出,相同应力水平条件下,岩样蠕应变随冻融循环次数的增加逐渐增大。应力水平较小时(低于70%

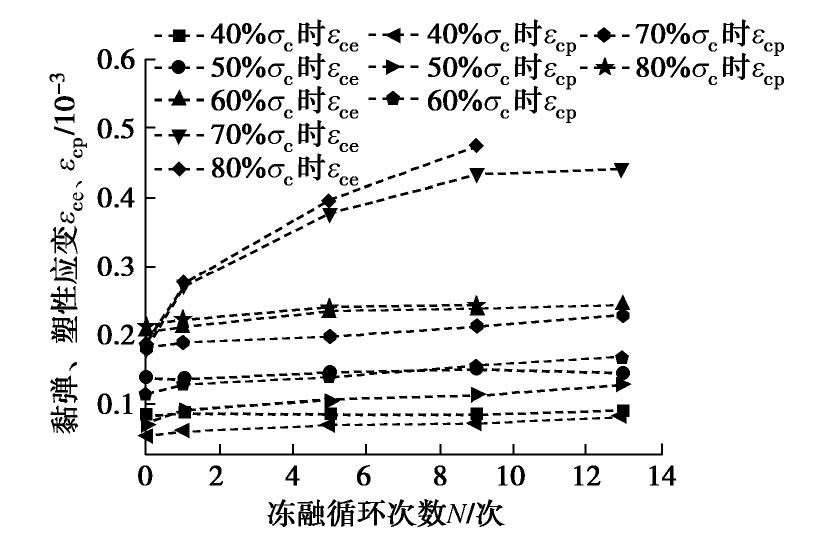

σc ),蠕应变随冻融次数的增加近似线性缓慢增长,增长幅度较小;应力水平较大时(高于70%σc ),岩石蠕应变随冻融次数的增加呈非线性增长,增长幅度较大。如50%σc 应力水平下,岩样1次冻融后蠕应变为0.2249×10-3,9次冻融循环后为0.2611×10-3,增长16.10%;而在70%σc 应力水平下,1,9次冻融循环后的蠕应变分别为0.4598×10-3,0.6447×10-3,增长40.21%。可见冻融循环对岩样蠕变变形有较大影响,且当蠕变加载应力水平较高时,冻融产生的影响更为显著,其中第四级加载应力水平(70%σc )为红砂岩蠕变变形的应力水平分界点。图6为不同应力水平条件下红砂岩黏弹性应变、黏塑性应变与冻融循环次数的关系。可以看出,相同应力水平条件下,红砂岩黏弹性应变随冻融循环次数的增加呈逐渐增长的趋势。应力水平较小时,岩样黏弹性应变随冻融次数的增加近似线性缓慢增长,增长幅度较小;而应力水平较大时,随着冻融循环次数的增加,岩样黏弹性应变呈非线性增长,且增长幅度较大,尤其在第四级加载时较为明显。不同应力水平条件下,黏塑性应变随冻融次数的增加均表现出较为稳定的增长,并未因应力水平的升高表现出较为明显的非线性增长。由此可见,冻融循环作用对岩样黏弹、黏塑性应变均有较大影响,且应力水平较高时,冻融循环产生的影响更加显著。

2.3 冻融循环对红砂岩稳态蠕变速率的影响

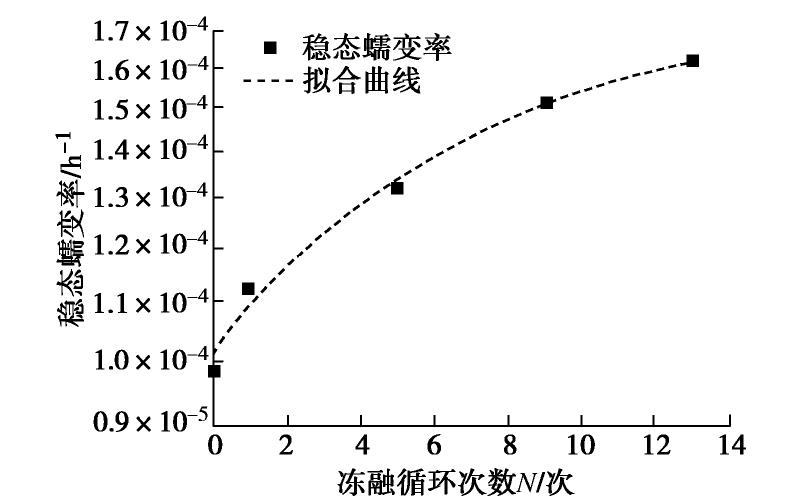

从图5可知,第四级加载应力水平(70%

σc )为红砂岩蠕变变形的分界点,即70%σc 应力水平下冻融循环对岩石蠕变变形的影响最为显著,因而第四级加载应力水平下冻融循环对岩石稳态蠕变速率的影响最为显著。围压为2 MPa时,不同冻融循环作用后,第四级加载应力水平下岩石稳态蠕变速率如图7所示。可以看出,在相同围压及相同应力水平条件下,岩石稳态蠕变速率随着冻融循环次数的增加呈非线性增长。冻融循环次数较小时,岩石稳态蠕变速率增长幅度较大,冻融0次时,岩石稳态蠕变速率为9.8513×

10−5 ,冻融1次后为1.1203×10−4 ,增长13.72%;随着冻融循环次数的继续增长,岩石稳态蠕变速率的增长幅度逐渐减小,冻融9次后岩石稳态蠕变速率为1.5147×10−4 ,而冻融13次后为1.6175×10−4 ,增长6.79%。由此可见,冻融循环作用对岩石稳态蠕变速率有较大影响。为定量化描述岩石稳态蠕变速率与冻融循环次数之间的关系,对试验结果进行拟合如图7所示,R2=0.9865拟合结果为˙εc=1.8331×10−6−8.2663×10−7e−N9.6592, (1) 式中,

˙ε 为蠕变速率,N为冻融循环次数。由图7中的拟合曲线及相关系数可以看出,该指数表达式可以很好的描述岩石稳态蠕变速率与冻融循环次数之间的关系。

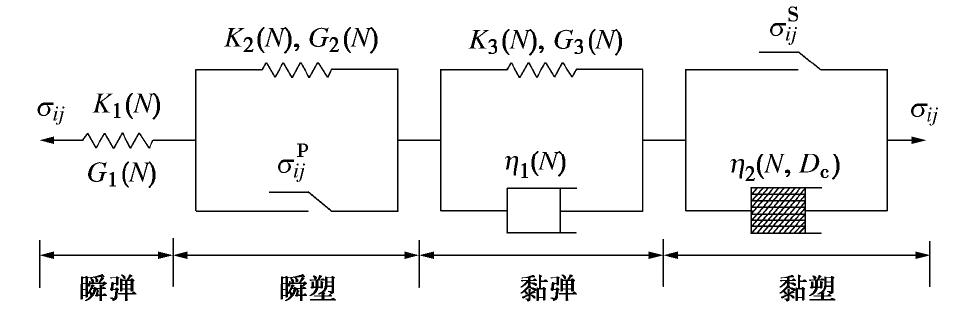

3. 红砂岩冻融-损伤蠕变模型

3.1 冻融-损伤蠕变模型的建立

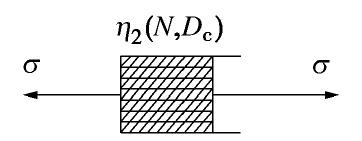

冻融环境下岩石蠕变过程中,黏性系数不仅受冻融循环次数影响较大,而且与荷载长期作用下产生的蠕变损伤有关,尤其在加速蠕变阶段黏性系数与蠕变损伤密切相关。因此,本文考虑蠕变过程中的损伤积累,引入损伤变量

Dc 来描述黏性系数在蠕变过程的变化,结合冻融循环次数对黏性系数的影响,构建了冻融环境下的冻融-损伤黏性元件,如图8所示。冻融环境下冻融-损伤黏性元件实质是冻融-荷载耦合作用下的Newton体,根据Newton黏性定律其本构关系为

σ=η2(N, Dc)˙ε, (2) 式中,

σ 为冻融-损伤黏性元件的应力,˙ε 为应变率,η2(N, Dc) 为冻融次数为N 时,冻融-损伤黏性元件的黏性系数。考虑冻融循环及荷载长期作用对黏性系数的影响,有η2(N, Dc)=η2(N)(1−Dc), (3) 其中,

η2(N) 为冻融循环次数为N 时的黏性系数,Dc 为损伤变量,0≤Dc<1 。近年来,已有大量研究成果表明[27-28],岩石蠕变过程中因荷载长期作用而产生的损伤与时间呈负指数函数关系,即

Dc=1−e−αt, (4) 式中,

α 为与红砂岩材料性质及冻融次数相关的系数,t 为时间。因此,冻融-荷载耦合作用下,考虑冻融次数及荷载长期作用影响的黏性系数为η2(N, Dc)=η2(N)e−α(N)t, (5) 式中,

α(N) 为冻融次数为N 时的红砂岩材料系数。结合式(2),(5),得到冻融-损伤黏性元件本构关系为

ε=σα(N)η2(N)[eα(N)t−1]。 (6) 根据冻融环境下红砂岩分级加卸载蠕变试验结果及蠕变数据处理方法,引入冻融-损伤黏性元件,建立考虑冻融循环及蠕变损伤影响的冻融-损伤蠕变模型,以描述不同冻融环境下红砂岩黏、弹、塑性蠕变特性。模型由瞬时弹性元件、瞬时塑性元件、黏弹性元件及黏塑性元件4部分串联而成,如图9所示。

3.2 冻融-损伤蠕变本构方程

根据蠕变试验结果及模型可知瞬弹性元件、瞬塑性元件、黏弹性元件、冻融损伤黏塑性元件的应变分别为

εmeij ,εmpij ,εceij ,εcpij ,由组合模型的串并联原则得到模型总应变为ε=εmeij+εmpij+εceij+εcpij。 (7) (1)瞬时弹性元件

对于瞬时弹性元件,可将其应力张量

σij 分解为球应力张量δijσm 和偏应力张量sij ,即σij=δijσm+sij, (8) 式中,

δij 为Kronecker符号,球应力张量δijσm 只改变物体体积,偏应力张量sij 只改变物体形状,平均正应力σm 为σm=σij3 (i=1 , 2, 3)。 (9) 因此,应变张量也可分解为

εmeij=eij+δijεm, (10) 式中,

eij 为偏应变张量,δijσm 为球应变张量。由广义Hooke定律可知,瞬时弹性元件的三维本构关系为

sij=2G1(N)⋅eij ,σm=3K1(N)⋅εm ,} (11) 式中,

G 为剪切模量,K 为体积模量。根据弹性力学知识可知,剪切模量

G 、体积模量K 及弹性模量E 之间的关系为G=E2(1+μ) ,K=E3(1−2μ) 。} (12) 结合式(10)、(11),得到瞬时弹性元件的应变为

εmeij=12G1(N)sij+13K1(N)δijσm。 (13) (2)瞬时塑性元件

对于瞬时塑性元件,根据蠕变试验结果可知,各级加载应力水平条件下均有塑性应变产生,得出各级应力水平均大于塑性滑块的应力阈值

σpij ,因而瞬时塑性元件的本构方程可通过类比瞬时弹性的元件的本构方程得出εmpij=12G2(N)(sij−spij)+ 13K2(N)(δijσm−δijσpm), (14) 式中,

spij ,spijσpm 分别为由应力张量σpij 分解的偏应力张量和球应力张量,且当i=j=1 时,有σpm=σp3 ,sij=σp−σpm=23σp 。} (15) (3)黏弹性流变元件

对于黏弹性流变元件,其蠕变变形的产生主要由偏应力张量引起,而求应力张量反映的主要是体积应变,引起的蠕变变形可忽略不计,得到三维应力状态下黏弹性流变元件的本构关系为

εceij=sij2G3(N)[1−e−G3(N)η1(N)t]。 (16) (4)黏塑性流变元件

对于塑性流变元件,在三维应力状态下考虑塑性流动法则,可得黏塑性元件的本构关系为

˙εcpij=eα(N)tη2(N)〈Φ(FF0)〉∂Q∂σij, (17) 式中,

F ,Q 分别为屈服函数和塑性势函数,且当F≥0 时,由相关流动法则可知,F=Q ,F0 为屈服函数初始状态值,< >为开关函数,〈ΦFF0〉={0 (F<0)Φ(FF0) (F≥0), (18) 其中,

Φ(FF0)=(FF0)x ,岩石材料x通常取1。对式(17)积分,可得

εcpij=∫t0eα(N)tη2(N)(FF0)∂F∂σijdt=1η2(N)α(N)(FF0)∂F∂σij[eα(N)t−1]。 (19) 根据Tresca屈服准则,将屈服函数定义为

F=12(σ1−σ3)−σs2。 (20) 结合式(7)、(13)、(14)~(16),(19),得到三维应力状态下冻融-损伤蠕变方程:

当

F<0 时,有εij=sij2G1(N)+δijσm3K1(N)+sij−sPij2G2(N)+ δijσm−δijσpm3K2(N)+sij2G3(N)[1−e−G3(N)η1(N)t]; (21) 当

F≥0 时,有εij=sij2G1(N)+δijσm3K1(N)+sij−sPij2G2(N)+δijσm−δijσpm3K2(N)+sij2G3(N)[1−e−G3(N)η1(N)t]+eα(N)t−1η2(N)α(N)(FF0)∂F∂F0。 (22) 令式(21)、(22)中

i=j=1 ,三向应力分别为σ1 ,σ2 ,σ3 ,且在常规三轴压缩试验中σ2=σ3 ,则σm=σ1+2σ33 ,sij=σ1−σm=2(σ1−σ3)3 。} (23) 令屈服函数初始状态为

F0=1 ,则(FF0)∂F∂σij|F0=1i=j=1=F∂[12(σ1−σ2−σs)]∂σ1=14(σ1−σ2−σs)。 (24) 由式(21),(22)结合式(15),(23),(24)整理可得三轴应力状态下冻融-损伤轴向蠕变方程:

当

(σ1−σ3)<σs 时,ε1=σ1−σ33G1(N)+σ1+2σ39K1(N)+σ1−σ3−σp3G2(N)+σ1+2σ3−σp9K2(N)+σ1−σ33G3(N)[1−e−G3(N)η1(N)t]; (25) 当

(σ1−σ3)≥σs 时,ε1=σ1−σ33G1(N)+σ1+2σ39K1(N)+σ1−σ3−σp3G2(N)+σ1+2σ3−σp9K2(N)+σ1−σ33G3(N)[1−e−G3(N)η1(N)t]+σ1−σ3−σs4η2(N)α(N)[eα(N)t−1]。 (26) 3.3 模型验证及参数辨识

根据三维应力状态下的蠕变本构方程,对蠕变试验结果进行参数识别。目前,在非线性问题模型参数识别中,最小二乘法是使用最为普遍的方法之一,且其中最常用的是Levenberg-Marquarat (L-M)算法。

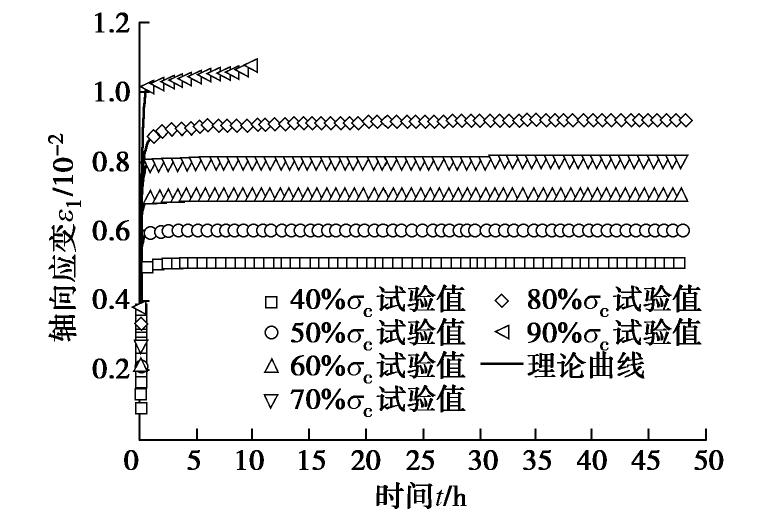

L-M算法是介于Newton法与梯度下降法之间的一种改进非线性优化算法,该方法不仅同时拥有Newton法的快速收敛性和梯度下降法的全局搜索特性,而且克服了奇异矩阵无法继续迭代的缺点,使其在解决非线性问题时表现良好。然而,L-M算法对初值的合理性要求较高,如果给出的初值偏差较大会导致辨识效果不太理想。因此,本文采用内置通用全局优化算法(Universal Global Optimization)的数值优化计算软件1stOpt进行参数识别,解决了L-M算法对初值的依赖问题,拟合结果精准度更高。对2 MPa围压时,不同冻融循环条件下红砂岩蠕变结果进行参数辨识,得到各应力水平下的模型参数及拟合结果,因篇幅所限,此处仅给出2 MPa围压下5次冻融循环后的模型参数和拟合结果,如表2和图10所示。

表 2 围压2 MPa时,冻融5次后模型参数Table 2. Model parameters after 5 freeze-thaw cycles at confining pressure of 2 MPa偏应力/MPa K1(N)/GPa G1(N)/GPa K2(N)/GPa G2(N)/GPa G3(N)/GPa η1(N)/(GPa∙h-1) η2(N)/(GPa∙h-1) α(N) R2 7.12 0.823 0.706 10.248 8.679 27.914 35.707 0.9803 8.90 0.892 0.681 11.358 7.761 29.650 31.068 0.9453 10.67 1.014 0.678 12.033 6.435 33.722 29.147 0.9719 12.45 1.152 0.660 13.714 5.726 26.912 37.183 0.9486 14.23 1.302 0.640 14.847 4.895 27.377 38.027 0.9935 16.01 1.354 0.631 15.628 4.120 26.642 35.014 11.587 0.286 0.9524 从图10可以看出,模型理论曲线与蠕变试验结果一致性较高,拟合后相关系数基本在0.95以上,模型能很好地反映不同冻融环境下岩石的各个蠕变阶段。

3.4 冻融循环对模型参数的影响

从表2可以看出,围压及冻融次数恒定时,随着加载应力水平的增加,

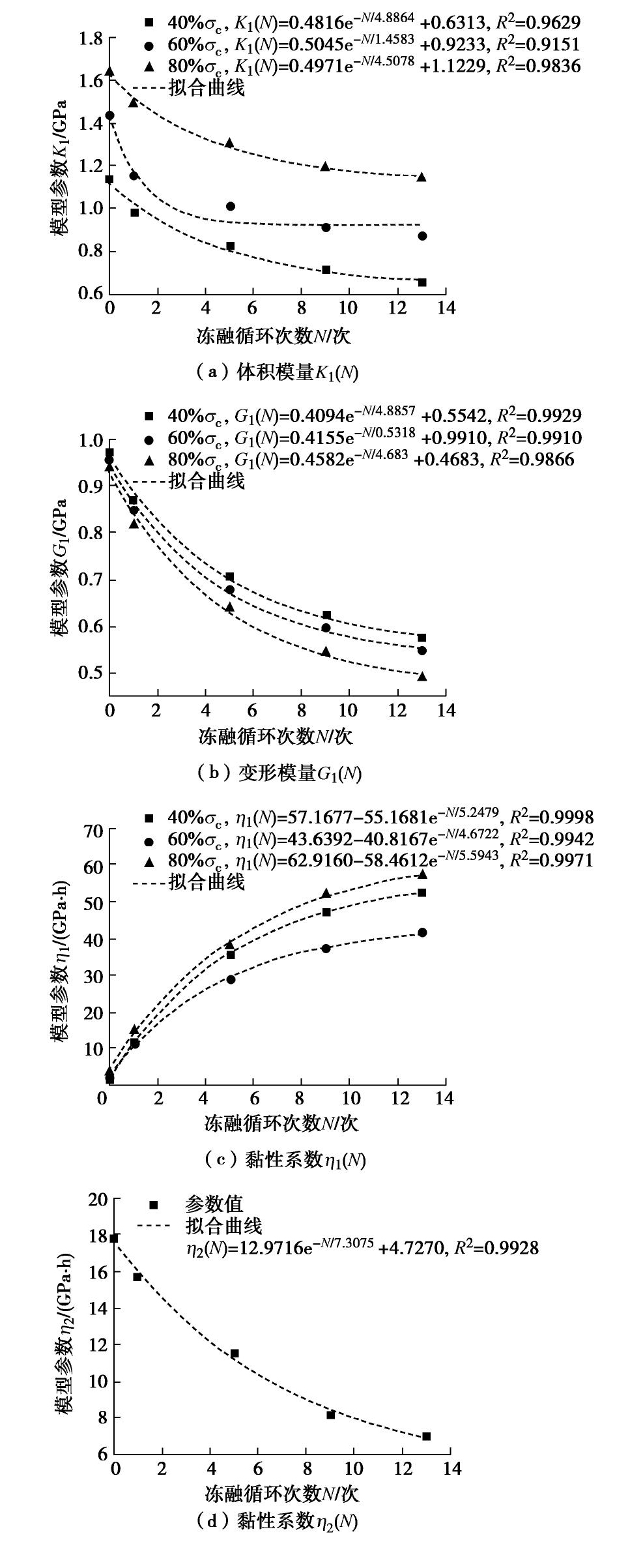

K1(N) ,K2(N) 逐渐增大,G1(N) ,G2(N) 有所减小,G3(N) ,η2(N) 无明显变化规律,表明应力水平的增加对岩石瞬时变形影响较大,而对蠕变变形影响较小。为研究不同应力水平条件下冻融次数对模型参数的影响规律,对加载应力为40%

σc ,60%σc ,80%σc 时,模型参数与冻融次数的关系进行拟合,如图11所示。从图11可以看出,不同应力水平条件下,各参数均随冻融次数的增加呈指数型降低,而黏性系数

η1(N) 却呈指数型增长,表明冻融循环对岩石瞬时及蠕变变形均有较大影响,且随着冻融循环次数的增加,其影响逐渐趋于稳定。4. 结论

本文通过不同冻融环境下红砂岩三轴分级加卸载蠕变试验,构建了考虑冻融循环次数对岩石蠕变特性影响的三维蠕变模型,得到4点结论。

(1)冻融循环对红砂岩蠕变变形的影响与加载应力水平有关。低应力水平下,岩石总蠕应变随冻融次数的增加近似线性缓慢增长;而高应力水平时则呈非线性增长,第四级加载应力水平(70%

σc )为红砂岩蠕变变形特征的分界点,黏弹性应变随冻融次数的变化规律与总蠕变相似,而黏塑性应变随冻融次数的增加均呈近似线性增长。(2)岩石稳态蠕变速率受冻融循环影响较大。围压相同时,红砂岩稳态蠕变速率随冻融循环次数的增加呈指数型增长。

(3)考虑冻融循环作用及蠕变损伤对岩石蠕变特性的影响,建立了能够反映红砂岩黏弹塑性变形及各蠕变阶段的冻融-损伤蠕变模型,推导了三维应力状态下的蠕变本构方程。对模型进行了验证及参数识别,理论值与试验值吻合较好。

(4)冻融循环对模型参数影响较大。不同应力水平条件下,各参数均随冻融循环次数的增加呈指数型降低,而黏性系数

η1(N) 却呈指数型增大。 -

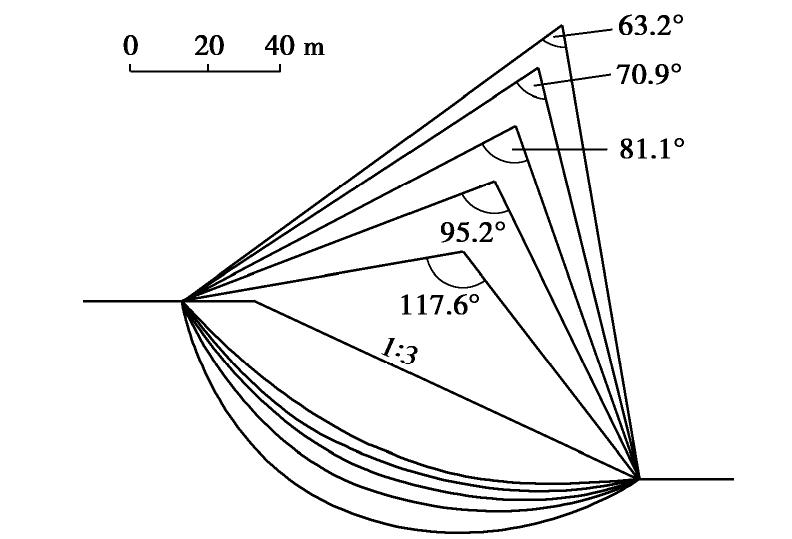

表 1 不同方法计算的结果

Table 1 Results by different methods

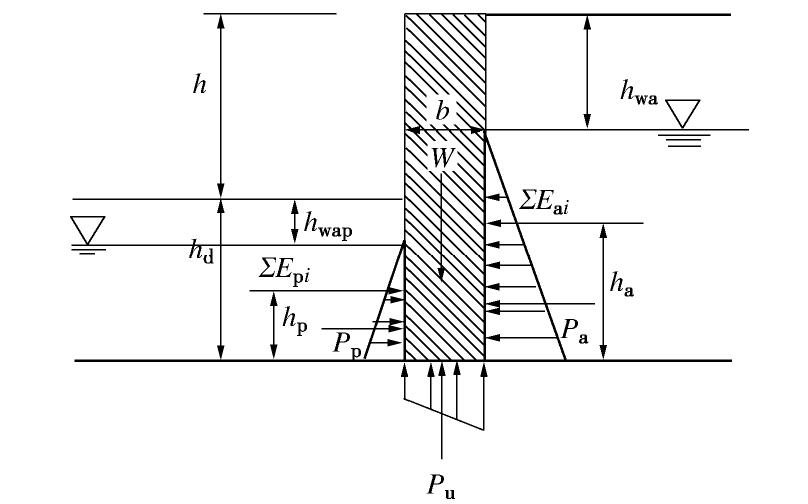

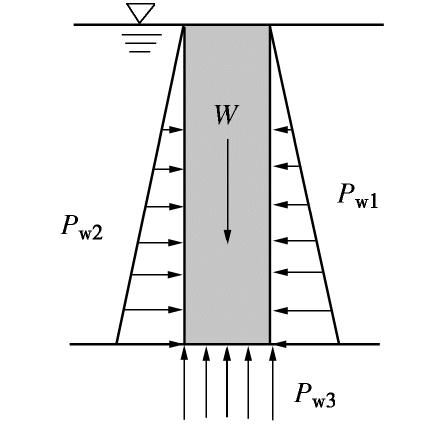

圆心角/(°) 毕肖甫法Kb 显式传递系数法 隐式传递系数法 Kt1 Kt1−KbKb/% Kt2 Kt1−KbKb/% 117.6 3.020 4.421 46.4 3.025 0.2 95.6 2.614 3.199 22.4 2.620 0.2 81.1 2.451 2.800 14.2 2.456 0.2 70.9 2.371 2.613 10.2 2.375 0.2 63.2 2.332 2.514 7.9 2.335 0.1 表 2 水压力不同计算方法的结果

Table 2 Results of water pressure by different methods

编号 计算方法 Kov ① 水下水泥土用浮重度计算,不计任何水压力 2.55 ② 水泥土用饱和重度计算,侧向水压力抵消,从自重中扣除扬压力U 2.55 ③ 主动侧水压力为荷载,被动侧水压力为抗力,墙自重中扣除扬压力U 2.27 ④ 主动侧水压力为荷载,被动侧水压力为抗力,扬压力U为荷载 1.82 -

[1] 建筑基坑支护技术规程:JGJ 120—99[S]. 1999. Technical Specification for Retaining and Protection of Building Excavation: JGJ 120—99[S]. 1999. (in Chinese)

[2] 建筑边坡工程技术规范:GB 50330—2002[S]. 2002. Technical Code for Building Slope Engineering: GB 50330—2002[S]. 2002. (in Chinese)

[3] 建筑地基基础设计规范:GB 50007—2011[S]. 2011. Code for Design Building Foundation: GB 50007—2011[S]. 2011. (in Chinese)

[4] 建筑边坡工程技术规范:GB 50330—2013[S]. 2013. Technical Code for Building Slope Engineering” Second Edition: GB 50330—2013[S]. 2013. (in Chinese)

[5] 陈祖煜. 土质边坡稳定分析[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2003. CHEN Zu-yu. Soil Slope Stability Analysis[M]. Beijing: China Water Conservancy and Hydropower Press, 2003. (in Chinese)

[6] 葛修润. 岩石疲劳破坏的变形控制率、岩石力学试验的实时X射线CT扫描和边坡坝基坑稳定分析的新方法[J]. 岩土工程学报2008, 30(1): 1-20. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC200801003.htm GE Xiu-run. Deformation control law of rock failure, real-time X-ray CT scan of geotechnical testing, and new method of stability analysis of slopes and dam foundations[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2008, 30(1): 1-20.(in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC200801003.htm

[7] 建筑桩基技术规范:JGJ 94—2008[S]. 2008. Technical Code for Building Pile Foundation: JGJ 94—2008[S]. 2008. (in Chinese)

[8] 建筑基坑支护技术规程:JGJ 120—2012[S]. 2012. Technical Specification for Retaining and Protection of Building Excavation: JGJ 120—2012[S]. 2012. (in Chinese)

[9] 上海市标准:基坑工程技术规范:DG/TJ8—61—2010[S]. 2010. Shanghai Stand Code for Design of Excavation Engineering: DG/TJ8—61—2010[S]. 2000. (in Chinese)

[10] 建筑基坑工程技术规范:YB 9258—97[S]. 1997. Code for Technique of Building Foundation Pit Engineering: YB 9258—97[S]. 1997. (in Chinese)

[11] 水利水电工程地质勘察规范:GB 50487—2008[S]. 2008. Code for Engineering Geological Investigation of Water Resources and Hydropower: GB 50487—2008[S]. 2008. (in Chinese)

[12] DUNCAN J M. State of the art. Limit equilibrium and finite element analysis of slopes[J]. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 1996, 122(7): 577-596.

[13] 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范:GB 50086—2015[S]. 2015. Technical Code for Engineering of Ground Anchorages and Shotcrete Support: GB 50086—2015[S]. 2015. (in Chinese)

[14] 铁路桥涵地基和基础设计规范:TB 10002—2005[S]. 2005. Code for Design on Subsuil and Foundation of Railway Bridge and Culvert: TB 10002—2005[S]. 2005. (in Chinese)

-

期刊类型引用(22)

1. 卢汉青,包卫星,陈锐,郭强,尹严. 基于核磁共振技术的冻融板岩损伤特性试验研究. 地下空间与工程学报. 2025(01): 78-86+99 .  百度学术

百度学术

2. 贾朝军,庞锐锋,俞隽,雷明锋,李忠. 基于离散元的岩石冻融损伤劣化机制研究. 岩土力学. 2024(02): 588-600 .  百度学术

百度学术

3. 赵越,司运航,张译丹,赵京禹. 水化-冻融耦合条件下大理岩蠕变损伤本构模型. 吉林大学学报(地球科学版). 2024(01): 231-241 .  百度学术

百度学术

4. 樊赖宇,吴志军,储昭飞,翁磊,王智洋,刘泉声,陈结. 动态冲击下红砂岩蠕变特性及损伤本构模型. 岩土力学. 2024(06): 1608-1622 .  百度学术

百度学术

5. 刘文博,张树光,黄翔,刘轶品. 基于蠕变曲线对称的蠕变模型研究及参数敏感性分析. 煤炭科学技术. 2024(07): 48-56 .  百度学术

百度学术

6. 宋勇军,操警辉,程柯岩,杨慧敏,毕冉,张琨. 砂岩冻结/解冻过程蠕变特性研究. 水文地质工程地质. 2024(06): 93-103 .  百度学术

百度学术

7. 王波,任永政,田志银,马世纪,王军,黄万朋,王灵. 流变扰动条件下岩石微观损伤试验研究. 煤炭学报. 2024(S2): 852-861 .  百度学术

百度学术

8. 杨志全,甘进,樊详珑,朱颖彦,杨溢,丁渝池. 岩石冻融损伤机理研究进展及展望. 防灾减灾工程学报. 2023(01): 176-188 .  百度学术

百度学术

9. 赵志波. 冻融条件下隧道围岩单轴蠕变力学特性试验及本构模型. 黑龙江科技大学学报. 2023(02): 299-305 .  百度学术

百度学术

10. 苗浩东,任富强. 冻融循环作用下不同含水率砂岩抗拉特性研究. 工矿自动化. 2023(05): 133-138+152 .  百度学术

百度学术

11. 闫建兵,张小强,宋选民,王开,姜玉龙,岳少飞. 低围压条件下无烟煤三轴蠕变特性试验研究(英文). Journal of Central South University. 2023(05): 1618-1630 .  百度学术

百度学术

12. 张卫泽,王琳庆,郭文重,陈雷. 基于Weibull分布的红砂岩三轴蠕变试验及模型研究. 水文地质工程地质. 2023(04): 137-148 .  百度学术

百度学术

13. 赵越,李磊,闫晗,肖万山,苏艳军. 水化-冻融耦合作用下大理岩单轴蠕变力学特性. 吉林大学学报(地球科学版). 2023(04): 1195-1203 .  百度学术

百度学术

14. 包卫星,卢汉青,郭强,尹严. 新疆高寒炭质板岩隧道围岩冻融劣化特性研究. 工程地质学报. 2023(04): 1213-1224 .  百度学术

百度学术

15. 王丹,冯子军,张子翔. 砂岩的三维非线性损伤蠕变特性. 矿业研究与开发. 2023(10): 139-144 .  百度学术

百度学术

16. 付宏渊,段鑫波,史振宁. 冻融循环下粉砂质泥岩强度劣化特性及细观机理研究. 工程地质学报. 2023(06): 1833-1841 .  百度学术

百度学术

17. 张进元. 冻融作用下公路块石路基损伤特性研究. 青海交通科技. 2023(06): 131-134 .  百度学术

百度学术

18. 王璐. 二次损伤岩石的蠕变研究综述. 工程技术研究. 2022(07): 39-42 .  百度学术

百度学术

19. 唐志强,吉锋,许汉华,冯文凯,何萧. 豫南燕山期花岗岩蠕变特性及非线性蠕变损伤模型. 科学技术与工程. 2022(16): 6421-6429 .  百度学术

百度学术

20. 尹彦波. 不同应变率下冻融损伤大理岩的动态压缩特性研究. 矿业研究与开发. 2022(08): 139-145 .  百度学术

百度学术

21. 马志奇,杨小彬,刘腾辉,李志辉. 粒径大小对颗粒堆积体Burgers模型蠕变参数相似试验研究. 矿业科学学报. 2022(06): 730-737 .  百度学术

百度学术

22. 王飞,高明忠,邱冠豪,汪亦显,周昌台,王之禾. 初始损伤–载荷–冻融作用下红砂岩的孔隙结构及力学特性. 工程科学与技术. 2022(06): 194-203 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(43)

下载:

下载: