Discussion on "Nonlinear soil spring model and parameters for calculating deformation of enclosure structure of foundation pits"

-

-

0. 引言

土体的微细观结构的研究主要得益于高端精密仪器的研发和测试技术水平的快速发展。目前主要的研究方法有压汞法、扫描电子显微镜法以及CT试验方法。国外对土体微细观结构的研究相对较早,1925年,Terzaghi第一次提出了土的微结构概念[1],他认为经自然沉积的黏粒土体具有蜂窝结构。随后,Doldschmidt(1926)提出片架排列结构,他认为灵敏度低的黏土具有较高的密度和相对稳定的排列,而灵敏度高的黏土颗粒呈现出不稳定的片架排列。随着光学显微镜在岩土领域上的应用,Olpgen等[2]研究黏土胶体化学,从黏土悬液中观察到各颗粒间的相互结合状态,首次提出了“集合体”、“团粒”的概念。因前期观察技术手段的落后,通过肉眼和低倍显微镜研究提出的微观模型多建立在假想的基础上,处于定性研究土体微结构的阶段。20世纪70年代,得益于扫描电子显微镜、X射线衍射等新型测试手段快速的发展和计算机图像处理方法的成熟,土体微结构的研究进入新的阶段,开始了微观结构的定量化研究,并取得了实质性的进展。Tovey[3]首次将电镜扫描技术运用于土体微观结构的研究,并尝试对电子显微照片进行定量分析。Osipov等[4]将磁法应用于黏性土微观结构的定向性研究。

中国在研究土体微观结构领域起步较晚,高国瑞[5-6]利用扫描电子显微镜等观察分析黄土的微观结构,并根据细观结构特征对黄土进行分类,初步探讨了黄土湿陷机理。施斌等[7]和高国瑞[8]对膨胀土的微观结构特征与工程性质之间的关系进行了研究。吴义祥[9-10]研制的真空冷冻干燥仪和黏土微观结构图像分析系统,促成了中国首次利用计算机进行黏土微观结构的定量研究,填补了中国微观结构制样技术和图像定量分析系统的空白。施斌[11-12]利用Videolab图像分析系统,对黏性土的SEM图像进行定量研究,获得较全面、系统的微结构定量信息。刘松玉等[13]提出中国黏性土粒度具有分形特征,利用粒度分布分维研究土体结构。王清等[14]结合计算机图片处理技术和数理统计的方法,提出了黏性土各微观结构要素定量评价指标,并对黏性土的变形进行了分析。通过前人的不断努力,研发了大量的微结构测试方法,如压汞法、渗透法、气体吸附法、计算机断层分析法等。李晓军等[15]首次将CT技术运用在土体结构的研究中,通过CT数据和CT图像分析黄土的初始结构。雷胜友等[16]对黄土剪切、湿陷过程进行同步CT扫描,通过数字图像观察黄土在外力作用下裂缝的产生、扩展过程。蒋明镜等[17]通过压汞法和扫描电镜法对海积软土剪切带外、剪切带边缘及剪切带内的微观结构进行定量分析。张先伟等[18]采用压汞试验和扫描电镜试验,研究湛江结构性黏土的微观孔隙在圧缩过程中的变化规律,得出了微观结构形态的3个演变阶段。张先伟等[19]采用扫描电镜、压汞法和氮气吸附法定性、定量地研究湛江黏土的孔隙特征,认为三种测试方法联合能够准确、完整地对黏土孔隙特征进行定性与定量的评价。李家贵等[20]利用应力控制式CT-三轴仪,即CT-湿陷性三轴仪,在控制吸力的条件下研究了原状Q3黄土的浸水湿陷特性,用得到的CT数定量分析原状Q3黄土的结构性对湿陷的影响。

上述研究表明,土的细微观结构已经获得了较深入的认识,并且,可以定量化描述细观结构变化。但是,无论是直接还是间接测试土的细观结构特征及其定量化描述,还是不能描述土结构对其宏观力学性质的影响。邵生俊等[21-23]和谢定义[20]依据土的“综合结构势”,建立了土的构度指标,并揭示其与原状黄土的物理性质的密切联系。本文从土细观结构的CT试验出发,揭示力-水作用下土细观结构的演变,进而,分析力-水作用下土宏观结构演变的规律。

1. 土细观结构的微米CT试验

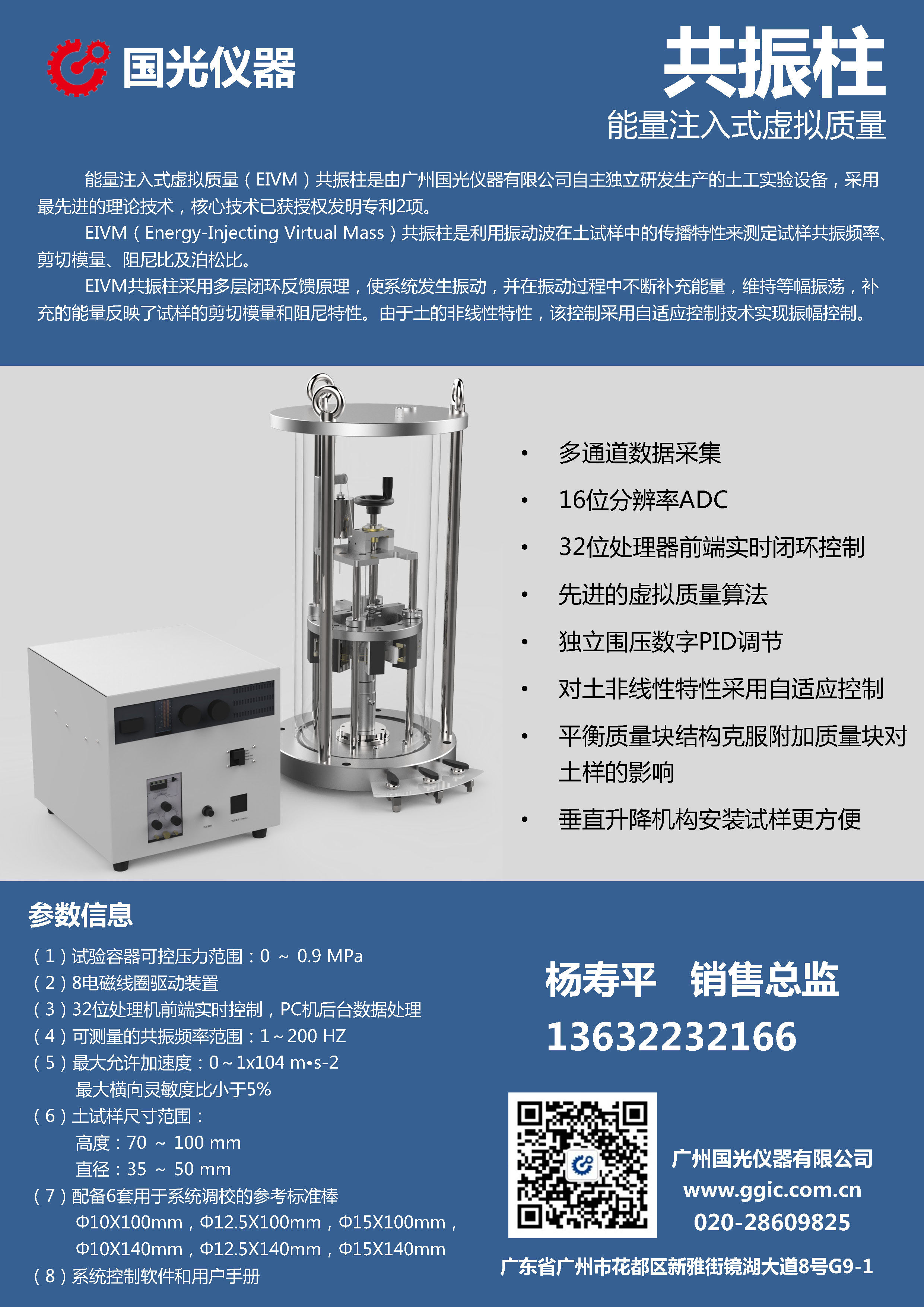

本文CT试验采用Xradia 520 Versa 3D X-射线显微镜(图1,2)的X射线无损3D成像技术,CT试验分辨率为40 μm。具体试验方案如下:

(1)对原状黄土、重塑黄土(土样含水率和干密度与原状黄土相同)、原状饱和黄土进行CT试验。制备试样呈圆柱状,直径39 mm、高80 mm,均用乳胶膜密封保持水分,测试分辨率为40μm。

(2)对原状黄土、重塑黄土和原状饱和土在围压100 kPa作用下固结剪切破坏后进行CT试验。剪切破坏试样分别用乳胶膜密封保持水分,测试分辨率为40 μm。

(3)分别对原状黄土在围压300 kPa作用下固结完成及剪切破坏后进行CT试验。固结及剪切破坏后试样分别用乳胶膜密封保持水分,测试分辨率为40 μm。

试验操作流程如下:

(1)将橡胶膜包裹的三轴样正确放置在样品扫描基座中心,关闭扫描室防护门。

(2)使用电脑程序确定扫描范围,先利用电脑程序刻度尺定位试样的中心位置,然后根据试验要求分辨率向X、Y、Z三个方向选取相应的分辨率的扫描范围。

(3)扫描范围选定后,开始进行扫描,40 μm分辨率的试验过程历时大约50 min。扫描完成后,利用计算机程序对扫描数据进行重构成像。

(4)扫描数据重构成像二维图片,利用相关软件进行处理得到微米CT三维图像。

试验土样取自西安月登阁地铁3号线施工现场的钻井中,取土深度约6 m,天然含水率为15%,干密度是1.178 g/cm3,塑限和液限分别是18.6%和34.2%,根据ASTM(2006)D2487,试验黄土属于中塑性黏土。制样时应在湿度一定的房间内进行从而减小土样含水率的变化。由于试样的初始含水率较高(23.8%),将切削制备圆柱试样通过风干方法配成含水率为15%,以保持试样处于硬塑状态,便于观察土细观结构。

2. 原状、重塑、浸水饱和土的结构变化

图3是原状、重塑、饱和黄土的CT扫描图像,图像的黑色区域表明土中孔隙和裂隙分布,浅色区域属于土粒构成骨架分布。比较原状、重塑、饱和黄土的CT扫描图像,可以清楚看出原状土的大孔隙和裂隙分布明显;饱和土图像的黑色区域明显减小,大孔隙和裂隙缩小或消失,浅色区域变亮,色度减小。随着土样孔隙中水的增多,土骨架中土粒吸着水和结合水厚度增大,水分楔入作用使得黏粒体积增大,构成土骨架土粒运动。运动土粒填充大孔隙,表现为大孔隙逐渐闭合,导致孔隙和裂隙分布面积明显减小。完全饱和时,土中孔隙和裂隙分布面积已经变得很少。楔入土骨架水分占据孔隙体积,但没有引起土产生体积膨胀。饱和土的CT扫描图可以看出,饱和土的黑色区域面积减小,浅色区域面积增大。表明饱和作用显著改变了土孔隙的分布,使得土孔隙分布均匀化。重塑土采用破碎、风干、碾散、过筛、配水、压实方法制备,配制了与原状土相同干密度和含水率。风干土碾碎过筛后配水过程形成土团粒,团粒内土粒水膜增厚;压实过程团粒构成土骨架,团粒之间水膜转移小孔隙分布。重塑黄土CT扫描图像表明,重塑土土骨架由团粒构成,土单元没有明显的大孔隙和裂隙黑色区域;土骨架的土团粒分布比较均匀,土团粒内部和团粒之间孔隙分布均匀化比较明显。扰动重塑原状土结构后,使得土粒向大孔隙移动并填充大孔隙,可视暗色区域孔隙分布面积明显减小;完全重塑压实时,原状土暗色区域大孔隙已经基本被土团粒均匀填充。浅色区域变亮单元分布说明重塑土中分布有密实团粒。可见,扰动重塑导致结构破坏,引起土团粒填充了较大的孔隙;扰动重塑原状土可以消除大孔隙,大孔隙转变为更多微小孔隙,土的孔隙分布均匀化。

3. 原状、重塑、饱和土固结与剪切破坏状态的结构变化

3.1 原状土固结、剪切破坏状态的结构变化特性

原状土初始结构和固结变形稳定与剪切破坏状态的结构的4CT扫描图像如图4所示,黑色区域代表土大孔隙裂隙和裂隙分布,浅色区域代表土粒构成骨架及土结构中分布微小孔隙。浅色区域中随着色度增大,土质变得疏松,土结构中小孔隙分布增强;随着色度减小,土质变得致密,土结构中微小孔隙分布减少。色度最小区域的土质致密,土结构中粒间胶结强。原状土CT扫描图像结构中黑色区域代表的大孔隙和裂隙分布较多,说明初始状态土样结构的不均质性比较明显。部分大孔隙周边分布色度较小的浅色区域,说明该类大孔隙周边土质致密;部分裂纹附近分布色度较大的浅色区域,说明该类裂纹附近土质疏松。围压300 kPa作用下固结后,黑色区域代表的大孔隙和裂隙明显减少,土孔隙分布均匀化,存在的大孔隙周边具有色度较小的浅色结构。表明围压300 kPa作用难以破坏胶结致密土骨架中大孔隙。固结完成后,随着剪切变形的发展,剪切作用破坏胶结致密土骨架中大孔隙,从相应的CT扫描图中也可见孔隙和裂隙逐步减小。剪切破坏时,土初始结构中大孔隙和裂隙分布较多,土质结构均匀性较差;固结压密作用下,消除了部分大孔隙和裂隙;随着剪切作用下剪缩变形发展,土质结构区域均匀化。从宏观上讲,固结与剪切使得土原有结构逐渐破坏,新生结构逐渐愈合,土骨架结构破坏引起土粒逐渐填充较大的孔隙和裂隙。

由此可知,尽管固结和剪切作用下体缩变形使得土变得密实均匀,但导致土中天然沉积过程胶结形成的原有结构破损,故土的固结剪切过程既有原结构破损又有新结构的形成。经固结剪切作用导致较大孔隙和裂隙逐渐消失,可认为是土结构的孔隙愈合、新生均匀结构的形成。

3.2 原状、重塑、浸水饱和土剪切破坏状态的结构变化

图5是原状、重塑和饱和土在三轴压缩剪切条件下固结围压为100 kPa的应力与应变曲线。由图5可以看出,原状、重塑和饱和土剪切应力应变曲线均呈硬化型,主应力差均随着轴向应变的增大而增大;并且,同一轴向应变原状样的主应力大于重塑土,饱和土的主应力差最小,这是由于原状、重塑和饱和土剪切过程始终产生体缩,累积剪缩体应变均不断增大,使得土密度增大,不断提高剪切作用的能力。此外,原状土具有结构性,尽管土中分布有大孔隙和裂隙,但原状土结构提高了抵抗附加主应力差的能力。重塑消除了土原状结构作用,土骨架中土粒排列和联结作用的结构性显著丧失。重塑土结构性得到有效释放,扰动重塑使得土骨架结构的排列均匀,粒间孔隙分布均匀,竖向裂隙愈合。饱和土结构中水膜楔入作用,土结构性的水敏势充分释放,改变了原生土骨架中粒间的胶结,次生黏土矿物颗粒形成的粒间胶结分解,三轴压缩结构强度降低;土骨架颗粒间胶结丧失及颗粒均匀排列,形成一种新的结构。饱和土的剪缩体应变均随着轴向应变的增大而增大,且较原状黄土的剪缩体变大,说明饱和土骨架中孔隙比减小最强。

图6是原状、重塑和饱和土剪切破坏状态CT测试结果。总的来看,原状土CT扫描图像的暗色域较初始状态明显减小,但仍比重塑土和饱和土多。剪切破坏状态的原状土仍分布有大孔隙和裂隙,表明原状土剪切破坏时的结构仍具有不均匀性。重塑土剪切破坏时,土骨架结构中团粒间可视孔隙基本闭合,土粒分布较均匀;剪切变形过程中剪缩应变的发展规律与饱和土近似一致。与原状土比较,饱和土剪切破坏状态还有可见的中孔隙。

4. 原状土的宏观结构性变化规律

4.1 原状土、重塑土和饱和土同一固结围压不同应变水平加卸载应力应变曲线

在一定含水率和固结围压条件下,进行原状黄土、重塑黄土和饱和黄土的三轴排水剪切,达到不同剪应变状态后卸除全部剪应力,可得到固结、剪切作用下土结构性的变化。CT扫描已经揭示固结和剪切作用改变了土的细观结构,宏观上表现为土结构遭到破损。如图7所示,相同轴向应变条件下,原状黄土的剪切应力依次大于重塑黄土和饱和黄土。然后,分别进行单轴抗压试验。不同应变水平卸载的综合塑性应变由等向压缩塑性应变和剪切塑性应变确定,计算公式如下:

(1) 式中,

4.2 原状土、重塑土、饱和土单轴抗压强度随综合应变的变化关系曲线

原状土、重塑土、饱和土加载剪切至不同应变水平后卸除全部荷载,具有塑性综合应变。然后,再进行单轴抗压试验,测试单轴抗压强度。单轴抗压强度随综合应变的变化如图8所示,表明随着综合应变的增大,原状土、重塑土、饱和土单轴抗压强度均逐渐减小。

4.3 构度随综合应变的变化曲线

依据原状土、重塑土、饱和土一定综合应变的单轴抗压强度,按照构度定义式可确定不同综合塑性应变的构度。构度随综合塑性应变的衰减情况如图9所示。

5. 结论

(1)同一围压条件下,随着土样固结剪切变形发展,孔隙逐渐闭合。固结完成时,仍有明显的大孔隙和裂隙;剪切破坏时,大孔隙和裂隙已经变得较少。饱和与扰动重塑作用使得原状土的大孔隙减少,土体的孔隙分布均匀化。宏观上,原状土的孔隙变化可以认为

(2)原状、重塑和饱和黄土剪坏破坏状态的孔隙分布均匀化依次增强。原状土仍存在部分大孔隙和裂隙;重塑土团粒分布趋于均匀,土结构中大孔隙基本闭合,粒间存在微小孔隙,初始结构性丧失;饱和土骨架结构中水膜锲入使得土粒向大孔隙运动,剪切破坏状态的可见孔隙明显减少。

(3)固结、重塑、浸水和剪切作用下,土的结构逐渐变化。原状土被扰动重塑和浸水作用释放土的结构性,反映土结构性的构度指标随综合塑性变形的发展逐渐衰减。随着土结构性的衰减发展,土的强度逐渐减小。

-

[1] 王洪新, 李雪强, 杨石飞, 等. 应用于基坑围护结构变形计算的非线性土体弹簧模型及参数研究[J]. 岩土工程学报, 2020, 42(6): 1032-1040. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC202006008.htm WANG Hong-xin, LI Xue-qiang, YANG Shi-fei, et al. Nonlinear soil spring model and parameters for calculating deformation of enclosure structure of foundation pits[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2020, 42(6): 1032-1040. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC202006008.htm

[2] 杨光华. 地基非线性沉降计算的原状土切线模量法[J]. 岩土工程学报, 2006, 28(11): 1927-1931. doi: 10.3321/j.issn:1000-4548.2006.11.002 YANG Guang-hua. Nonlinear settle-ment computation of the soil foundation with the undisturbed soil tangent modulus method[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2006, 28(11): 1927-1931. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1000-4548.2006.11.002

[3] 杨光华, 王鹏华, 乔有梁. 地基非线性沉降计算的原状土割线模量法[J]. 土木工程学报, 2007, 40(5): 49-52. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC200705009.htm YANG Guang-hua, WANG Peng-hua, QIAO You-liang. An undisturbed-soil secant modulus method for calculation of nonlinear settlement of soil foundations[J]. China Civil Engineering Journal, 2007, 40(5): 49-52. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC200705009.htm

[4] 基坑工程技术规范:DG/TJ08—61—2010[S]. 2010. Technical Code for Excavation Engineering: DG/TJ08—61 —2010[S]. 2010. (in Chinese)

-

期刊类型引用(5)

1. 蔺文博,宁贵霞,马丽娜,丁小刚,张扬,罗伟. 非饱和重塑弱膨胀土微观孔结构特征与水力迂曲度研究. 长江科学院院报. 2024(04): 124-130+139 .  百度学术

百度学术

2. 赵再昆,王铁行,张亮,金鑫,鲁洁,阮嘉斌,邢昱. 高温作用下非饱和黄土裂隙演化及其定量分析. 岩土力学. 2024(05): 1297-1308 .  百度学术

百度学术

3. 胡自全,沙鸣,胡银林. 自重湿陷性黄土场地地裂缝地铁暗挖隧道涌泥灾害处理与风险控制. 城市轨道交通研究. 2024(09): 249-254+259 .  百度学术

百度学术

4. 王志强. 含水率对黄土微观结构的作用效应分析. 四川建材. 2022(06): 14-15+17 .  百度学术

百度学术

5. 郑佳,庄建琦,孔嘉旭,付玉婷,牟家琦,王杰. 基于CT扫描的黄土孔隙结构特征研究. 地质科技通报. 2022(06): 211-222 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(10)

下载:

下载: